担当教員: 溝口勝(東京大学大学院農学生命科学研究科農学国際専攻/国際情報農学研究室)

2023年7月6-7日,7月7日,9月28日,9月29日 アンケート入力

【講義アンケート】

- この講義の受講理由または期待を書いてください。

- 取出先生に言われて受講しました。普段聞けないことが学べたらいいなと思います。

- 担当の先生が溝口先生だったので、面白そうなお話しが聞けそうだと思ったから。

- 福島のことについて詳しく知れたらいいです。

- 農学の面白さを聞きたいです

- 農業について自分の知らないことを知れるだろうと思ったから。

- 所属研究室と関連があるため

- 研究室の先生に勧められたから。

- 取出先生から受講をお勧めされたため。裏話も含めた話をお聞きしたいです。

- 今後のために参加しようと思いました。

- 前日に講義へのお誘いを受け興味を持ったから

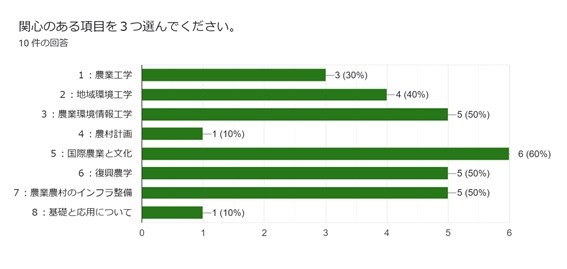

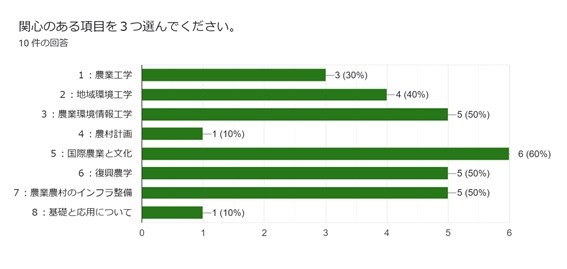

- 関心のある項目を3つ選んでください。

- 7月6日4コマめの講義で重要だと思ったことを 挙げてください。

- 農業分野から福島の復興への貢献

- 人生万事塞翁が馬

- 人間万事塞翁が馬という言葉のように、なんでも悲観的に考えず、プラス思考に転換し物事を推し進めることは大切であるということ。

- 人間万事塞翁が馬

- 人間万事塞翁が馬

- 興味のスイッチはどこにでもある

- 何か小さな出来事が将来の大きな出来事につながるということ。

- 原発事故と原発事故後の活動

- 7月6日4コマめの講義 に対する質問・意見・感想など(次のコマで回答します)

- 7月6日5コマめの講義で重要だと思ったことを 挙げてください。

- 現地に出向き正しい情報かを自分自身で確かめること。

- 人生いろいろ起きるもんだなと思いました。

- 埋設汚染土 農地除染法 劣化した農地土壌の修復

- 7月6日5コマめの講義 に対する質問・意見・感想など(次のコマで回答します)

- どういう仕組みで、汚染された土壌が取り除かれているのかがよく分かった。

- 外国人に絡まれる若かりし日の渡辺先生の話が聞けて良かったです。

- 飯舘村の土地再生と農業は順調に進んでいるが、原発事故の印象を消すのは本当に難しいです。

- 7月7日1コマめの講義で重要だと思ったことを 挙げてください。

- データに基づいて、理論的に物事を読み解く力が重要だと思った。

- 飯舘村の農業は現在も復興途中で、県外に出て行った若い人たちが戻ってくるか、外部から新たに農業を始める人が表れるか、土地の所有者がその土地をどうするか、スマート農業の普及が進むかなどが復興のカギとなることが分かった。

- 7月7日1コマめの講義 に対する質問・意見・感想など(次のコマで回答します)

- 2030年に復興庁が終了することより、ここを境目に状況がどのように変わるのかあるいは、変わらないのか行方が気になるところである。何を持って復興が完了したと言えるのか、それは果てしない議論であると思う。完全に元通りに戻ることはないと言えるが、新たな形が生まれればそれも復興であるので、復興という言葉より発展という言葉が似合うようになっていくのだと思う。

- 一つの記事からどんな質問をすることができるかは、どこまでその記事を理解できているかにも繋がるので、もっと質問力をつけたいと思った。

- 7月7日2コマめの講義で重要だと思ったことを 挙げてください。

- ChatGPTに関するお話より、質問の仕方が重要だということは、かなり胸にささった。

- 汚染土の処理について安全性を確かめる研究をすることと、それが世間に正しく伝わることは違うということが分かった。

- 7月7日2コマめの講義 に対する質問・意見・感想など(次のコマで回答します)

- 飯舘村に住民票がある人の4分の3程度が村外におり二重籍状態という話に関して、他県で災害(阪神淡路島大震災など)が発生したときに同様の事例はありますでしょうか。また、そのときは、後々税金等の問題はどのように対処されたのでしょうか。

- 東京大学の歴史が知れてよかったです。

- 【課題レポート1】下野新聞の日曜論壇(http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/shimotsuke.html )の記事を1つ読んで考えたことを書いてください。 (長さは自由)

- コロナで変わる大学教育について

コロナ禍によって大学教育は大きく変わった。加えて小学校~高校までも大きく変わった。GIGAスクール構想も加速され小学校から中学校、ほとんどの高校の生徒にもタブレット端末が普及された。

今の小学生はタブレットで学習し、スマートフォンを触り、中には自分で作った動画を投稿している子もいる。

今までの紙とノートで受験勉強を頑張り、大学に入って初めて自分のPCを持つという世代と違い、コロナ禍以降は当たり前のようにコンピューターを使う世代に代わることとなる。

コロナで加速したこの教育の変化は、これからの世代に大きな影響を与えたと思う。

この世代が大人になるとき、今までのアナログ世代は引退し、社会の情報化、効率化が一気に加速されると思う。

その時私は、自分より機械に詳しいかもしれない年下を相手にするかもしれないので、新しいことを受け入れる姿勢を保っていきたい。

- “学問は出会いと現場から”を読んだ。まず、私自身、原発事故以前に福島県に足を運んだことがなく、福島県に対して原子力のイメージを強く抱いていたので、福島県本来の魅力に目を向けることができていなかった。しかしながら、福島県は桃の品種や日本酒の銘柄の多さなど、多くの魅力があることに気づかされた。純粋に観光目的で訪れてみたい。風評被害というのは一度広がってしまうと、どれだけ安全であるデータを示したとしても、買い物のキャンセルのように手続き一つで消せるものではないから苦しいと感じた。

また、近年、分野を横断した連携が必要であるとあらゆるところで言われている一方で、遠くの分野にばかり目を向けてしまい、隣の研究室の研究内容すら把握できていないというのは自分自身の痛いところを突かれたような気がした。

溝口先生から出る、“人生は出会いである”という言葉に重みを感じた。私も、数々のヒトやモノとの出会いがきっかけで、今この分野にいることを実感している。これから、先このような出会いを幾度となく重ねていくと思うと先が楽しみである。"

- 選んだ記事:「情報基盤整備,地方が主役」

記事にも書かれている通り,今後スマート農業を実施するにあたり,地方への光ファイバーの敷設は必要不可欠であると感じた.また,山奥に光ファイバーを敷設することで,フルリモートで働く人を呼び込むこともでき,中山間地域の人口問題の解決に寄与する可能性があると考えた.また,この記事を読んで,数年前から5G技術が話題となっている一方で,一個人としてはいまだ5Gの速さを実感したことがないことにふと気が付いた.使用している携帯電話のキャリアはkDDIであるが,三重県津市内ではスマートフォンの電波マークの横に表示されるのは4Gがほとんどである.名古屋市に行くとほとんど常時5Gマークが表示されるが,とくに大きな通信量を必要とする作業をしたことがなく,4Gと5Gの違いを実感したことがない.津と名古屋で大きなファイルをダウンロードするなどして,4Gと5Gの違いを比較し,実感してみたいと感じた.

- 放射線の影響だけでなく、除染作業によって地力が落ちたり排水が悪くなるなど、震災前同様に農業を行うにはほど遠い現状があることを知りました。メディアが震災について取り上げることは減ってきていますが、やはり村の復興の現状を積極的に発信していくことで若い世代の農業従事者の参入を促すことができるのではないかと思いました。

- 学問は出会いと現場からを読んで:より農業について真剣に取り組むのなら、現場の人との出会いを大切にすることを学んだ。自分も農業だけに関わらず、人と協力して物事をこなす場合、他人の視点を理解するためにも人との出会いを大切にしていこうとおもう。

- 飯舘村の再生は、環境を変えるだけでなく、人々の意識を変える影響力を持つことでもある。 飯舘村の復興には若者の力が必要である。 したがって、飯舘村の復興には、人々の認識を変えるような宣伝と普及が必要なのである。

- 【課題レポート2】7月6-7日の講義の感想を書いてください。(長さは自由)

- 放射性物質の漏れのシミュレーションが、災害時に生かされなかったのは、研究の世界と実装の部分がリンクしていないことが原因であるというお話がありました。それを踏まえて、溝口先生はご自身の知識と経験を生かして、福島の復興に関わり続けておられるということより、研究者として社会にしっかり還元されているという印象を受けました。そして、自身も先生のように、大学での学び、会社での学びを外に還元できるように頑張りたいと思いました。

- 飯舘村の復興や、汚染土の処理について知れてよかったです。安全性を証明するための実験の流れを詳しく知れて、ここでしか学べないことだと思いました。また、地震が起きてすぐ学会を仮説したり、放射線について勉強する会を立ち上げたりして、臨機応変な行動ができることがすごいと思いました。

- 最も印象的だったことは、復興農学である。研究と実装の部分がリンクしていないことが課題にあがっていた中で、復興農学は、研究で培われた知識と経験が社会に還元されている瞬間だという風に認識した。基本的には、国が主導となり復興を進めていくという基本的な方針は理解した上で、細かなところまで支援が行き届かないというのも事実であると思う。その中で、現地にいる人間にもできる除染作業を提案されていたというのが重要なことであると考えた。 私は、一度福島第一原子力発電所を目の前にしたことがある。しかし、当時、自分の専門を生かして何ができるのか全く見当がつかなかった。物資の支援はよく聞く話であるが、今回のお話を踏まえて、農業土木を学んでいる人間にしかできないことがあるということに気づかせてもらった。 また、飯舘村の被災時の状況は、放射性物質の漏れのシミュレーションで、事前にある程度予想できていたということより、研究は結果を出して終わりではなく、外部に向けて正しいタイミングで分かりやすく公表されることがどれだけ重要で、研究の価値を高めるかということを思い知った。

- 一般的な知識だけでなく,先生の実体験を聞くことができ非常に面白かった.特に,福島の復興については興味深く,なかでもまでい工法が面白かった.感情的な視点から見ると土の中に汚染土を埋めるのは心配を抱くが,データで土壌中のセシウムは移動していないことが示されており興味深かった.までい工法という有効な手法を国全体で受け入れてもらうにはどうすれば良いか,感情的になっている人をどう説得すれば良いか考えさせられた.次回の授業も同じような形で実施してほしいと感じた.

- この講義で印象に残ったのは風評被害の話です。安全基準を満たした除染土に対してクレームが入ったという話を聞いて、科学的な情報というのは広く伝わりにくいものなのかと思いました。これに関してはメディアの責任も大きいのではないかと思いました。最近の処理水の話題を聞いていると科学的ではなく感情論で動く人がいて何も変わっていなくて残念な気持ちになります。私は祖父が福島の米農家のため今でも福島産の農産物をよく食べています。なので福島産農作物への風評被害を払しょくできることとして先生が挙げていた「食べる」というのには強く共感しました。

- 農業一つとっても、土壌学や農地工学といった分野の細分化が行われていることが、福島の農地復興の足枷になっていると学んだ。自分も専攻している土壌物理学に囚われずに、近い分野についても学んでいこうと思う。

- 福島の復興とその過程、そして福島の現状について学んだ。 今の福島の問題点:若い力が不足していること、福島の悪いイメージがまだ改善されていないことなど。 この授業を通じて、福島に対する印象が変わりましたし、今後、福島の悪いイメージが改善されることを期待しています。

- 次回の集中講義(9月28-29日)で取り上げてほしいテーマがあれば書いてください。

- 国際農業のお話が聞きたいです。

- 国際農業

- スマート農業・ICT技術等について

- 国際農業について

- 9月28日4コマめの講義で重要だと思ったことを 挙げてください。

- 講義を聴いている人がどのような人なのかを知ること、デジタルデータを残しておくこと

- ChatGTPなどの新しいツールが出たときに、既存のものに満足せず、とりあえず使ってみることが大切だと思いました。

- 電子化されたテキストデータ,アーカイブ,オープンデータベース

- Twitterなど、ただ写真で残すだけでなく、言葉で残すことで後からその軌跡をたどれることから、何事も言葉で残すことが需要だと思った。

- 9月28日4コマめの講義 に対する 質問・意見・感想など

- 話をする際は、受け取る相手を知り、寄り添うことが大事だと思い出しました。

- 「インターネット考古学」という単語を聞いて、だいぶ前にshift-gisをUTF-8に変換するのに結構苦労したのを思い出しました。現代人が古代文字を解読するように、未来の人は過去のコンピュータ言語を解読していたら面白いと思いました。

- この講義を受ける前まで,DXとは難しい概念であると考えていたが,テキストデータの電子化などもDXに含まれることがわかり,DXは私たちが普段パソコンでしている作業を基礎としていることがわかった.

- ハチ公ラーメンが楽しみです。

- 9月28日5コマめの講義で重要だと思ったことを 挙げてください。

- DXのメリットはコピペ

- 利用しやすい形でデータを電子化すること

- 教育現場におけるデジタルの予算が切られるかもしれない。もっと教育にお金をかけた方が良い。

- 農業農村工学とDX

- シベリアの現地調査で温度計を設置したが、3日程度分のデータしか計測できなかったことが悔しく現地モニタリングシステムを構築したという話があった。その話より、失敗を悲しいという気持ちだけで終わらないことが重要だと思った。

- 9月28日5コマめの講義 に対する 質問・意見・感想など

- インターネットの可能性を感じました。

- 溝口先生が1990年代からインターネットを活用していることを知って驚きました。そのときにWebページやツールなどを作成するにあたって苦労した話などあれば聞きたいなと思いました。

- インターネットの環境も、電気ガス水道と同じくらいのライフラインになると思いました。

- レポートの感想や質問にたいして,レスポンスや返答をしてもらえるのは学生からするとありがたいと感じた.(普段は感想やわからなかったところを書いてそれで終わりなので)

- 私自身、実家から離れて暮らしているため、まだ一度も選挙に行けていない。決して、投票をしたくないわけではないが、選挙のために帰省するのにも費用がかかる。そのたびに、オンラインで完結すればいいのにと思う。安全性が問題視されているからオンライン投票が進まないと思っていたが、進まない要因として、若者の投票率が上がると困る政党もあるのではないかという考察に納得させられた。もし、オンライン投票が可能になった場合、どの程度傾向が変わるのか大変興味深い。

- 9月29日1コマめの講義で重要だと思ったことを 挙げてください。

- 他国のDXの進展の状況と日本の比較、またDX過渡期における自身の立ち位置の理解

- 日本とその他猛スピードで発展している国との違いを考えた時に、その他の国では、一生懸命働いて成果を上げないと生きていけないということが挙げられるのではないかと考えた。というのも、先日、深?にある北京大学の大学院に通う友人の就職活動の話を聞いていた時に、「モチベーションが高いというより、そうしなければ生きていけない」ということを言っていたからである。日本で学生時代を過ごす私からすると、自分自身はかなり緩い環境にいると思ってしまった。このような状況が、日本のDXの発展の遅さにも関係しているのではないかと感じた。

- 日本はDX後進国

- 日本はDX後進国だということ

- 日本は昔から先進国だと言われているが、DXだけでなく、あらゆる面を踏まえても日本は後進国であるという危機感を持つこと。それを打開するために若い人が何かしら行動することが重要だと思った。

- 日本はDXにおいて、後進国となっており、教育システムの見直しが必要だということ

- 1次データにあたる重要性 リープフロッグ(カエル跳び) DX後進国

- DXでは一次データを提供するのが重要, リープフロッグ(カエル跳び)現象 DX後進国

- 一次データを提供すること

- 9月29日1コマめの講義 に対する 質問・意見・感想など。

- もともと海外の農業DXの発展度についてはあまり知られていなかったが、今では少し理解しているが、DXと農業の結合は重要だ。

- 日本の農業にDXが浸透しにくい理由はなんでしょうか?高齢化とかでしょうか?

- 日本は先進国というイメージが強かったので、DX後進国と知り驚きました。

- 日本でも農業×ITを発展させるためには、IoT機器の導入が必要であると思う。しかし、IoT機器の普及には、農業を行う地域でのネットワーク普及が必須であり、なかなか普及には至っていないと思う。普及するために、国民1人1人が取れる行動は何がありますか。

- 日本の教育が変わるには何が必要だと思いますか。どう変えていけばいいと思いますか。

- 誰かがまとめた文章やデータは,恣意的に切り抜かれている恐れがあるため,一次データにあたることが重要だと思いました.

- 日本がDX後進国といっても過言ではないということから、悔しい気持ちもありつつ、自分もその国の構成員なので、とにかく今は「分からない」で終わらせず、情報化社会についていけるように必死に頑張らないといけないと思った。

- 9月29日2コマめの講義で重要だと思ったことを 挙げてください。。

- 国際農業における現地に対する理解(特に,慣習や文化) カウンターパートの重要性

- 海外の方と距離を縮める事コツということで、話題にできるくらいに漫画のことを知っておくことが重要だと思った。

- 海外の人々と打ち解けるにあたって、文化と文明の違いを理解することが重要である。文化は人々の生活様式や精神活動で、文明は物質や機能的な活動である。誰でも入れる文明ではなく、その土地の人々の文化に触れることが外国の人と親しくなるコツだ。

- 現地の文化を理解すること、漫画に関するそれなりの知識

- 9月29日2コマめの講義 に対する 質問・意見・感想など

- 国際農業に際して,現地に対する理解が最も重要なのではないかと感じた.現地の文化などを理解していないと,円滑なコミュニケーションがとれず,せっかく良い技術を伝えようとしても上手くいかないと考えた.また,円滑なコミュニケーションという意味では,カウンターパートの存在も非常に重要であると感じた. また,文明と文化の違いについてはっきりと理解することができた.自分たちが文明と思っていることでも,外国や他の地域では文化として受け取られることがあると思うので気を付ける必要があると感じた.

- 私自身、活躍するためにはバリバリした女性でいないといけないと思っていたので、ごく普通のおあばさまやお姉ちゃんが活躍する社会であってほしいという先生の言葉が非常に響いた。私も、そういう社会で生きたい。

- 難し言語を習得するはじめは、「指さし◎◎語」という本が良いということを知れてよかったです。

- 国際農業を進める上で重要なのは現地の文化、慣習に対する理解だということがわかった。

- 【課題レポート3】あなたは30年後に何をしていると思いますか?(していたいですか?)(長さは自由)

- 明確に思い描いているわけではないので抽象的ですが,何らかの形で社会に貢献し(現段階では農業分野での技術者など),自分がやりがいの感じる仕事をしながら余裕のある暮らしをしていたいと考えています.しかし,少子高齢化など,そう悠長なことを言っていられる状況でない可能性が高いため,とりあえずは,大学院での研究に全力を注ぎ勉強も欠かさず行っていきたいと考えています.

- 30年後は、53歳。プライベートでは、大学生くらいの子供をもっていたい。若い頃は、一生懸命働き、人生後半は好きなことをしたいという気持ちがある。私は、スリランカカレーやインドカレーが好きなので、一層のこと、そういうお店で働いているかもしれない。あるいは、そういった国々にボランティアをしに行っているかもしれない。それでも、農業土木に携わってきたことは間違いなく自分自身の人生の誇りになっていると思うので、子供世代や孫世代にまで、その魅力を伝えていくことができたら理想的である。

- 教員採用試験に合格しました。30年後は校長先生とかになって、日本の教育に貢献できていたら良いなと思います。

- 30年後に何をしているかという具体的な考えはないが、30年後には好きなことをやっていたいと思います。もっといろんなところに行って、いろんな文化を体験し、いろんな知識を学びたいと思います。

- 30年後にしていたいことは、経済的早期自立(IFRE)をして,資産運用のみで生活できるようにしたい。社会人生活をやめて空いた時間を使い、世界中を旅したまだ見たことのない冒険をしていたい。

- 考えたこともなかったです。私は30年後、54歳です。建設会社に就職が決まったので、30年後も辞めずにその会社で働いていたら嬉しいです。家庭を持っていたら、子供はおそらく高校生くらいで、大学進学とかで難しい時期にあるのではないかと勝手に想像しています。

- 【課題レポート4】9月28-29日の講義の感想を書いてください。(長さは自由)

- DXの説明が非常にわかりやすく,理解が深まりました.難しい横文字よりもデータの電子化やオープンデータベース,アーカイブなどの方がはるかにわかりやすいと思いました.溝口先生は専門的な講義内容だけでなく,講義に直接的に関係の無い話をしてくれるので,眠くならず集中して最後まで聞くことができました.先生でも締め切り間近にならないとやる気がでないと聞いて,自分自身もそうなので少し安心しました. 追記:申し訳ありません.9/28(木)の出席と感想は,配布資料内の愛媛のNN学会のシンポジウムアンケートの方に答えてしまいました.改めて三重大授業のフォームでも回答いたしました.

- まず、DXについて印象的だったことから述べていく。私自身、分からないことがわればすぐにインターネットで調べるので、一つ一つの情報が一次データか否かまでは軽視していた。しかし、本講義で先生が示された、記事の原本と第三者によって書かれた要約とでは得らえれる情報量もかなり異なった上に、著者が本当に伝えたいことが要約の方には書かれていなかったということから、一次データがより重要であるということを感じた。 また、東南アジアでは極一般的な女性たちが会議などで活躍している一方で、日本ではバリバリした雰囲気の女性が会議で少数見られる程度という比較より、意外にも途上国の方が女性活躍が進んでいるような印象を受け驚いた。そして、バリバリした女性が評価されるというよりかは、シンプルに仕事が出来るか否かで評価されるべきというのには非常に共感した。女性から圧を感じるという男性側の意見は真摯に受け止めるべきだと思った。 その他、海外の方との中を深めるコツで、漫画に精通していることが挙げられていた。私自身、外国人の友人と交流する機会がこれまでに何度もあったが、なぜかここまで漫画に触れてこなかった。これは反省すべきことだと今更ながら痛感した。

- 発展途上国では既存の設備が無いからこそ急速にDX化ができる、リープフロッグが起きるということを知った。日本ではDX化と収益が結びつくことが確定出来れば、農業を始める人はもっと増えていくだろうということが分かった。そのためにも、日本の教育で情報・プログラミングを取り入れることが大切だということが分かった。 私自身、小学生時代にブログを書いたり、パスワード付きの掲示板を作って6年B組の友達とだけ交流ができる場をWeb上に設けたり、三重大学陸上部の公式HPの管理をしたり、NN学会のこりゃ映像!で入賞したりと、他の農業系の学生に比べてかなり情報に親しい方だと思うが、それらはすべて楽しみながら進めていった。インターネットを通じて自分の力で何かを成し遂げることは、本来楽しいことなので、そういった楽しみを伝えられるような教育カリキュラムを作ることが、日本の情報教育を進めるうえで大切だと思った。教員採用試験に受かって、2025年度から学校の先生になるので、そういった情報の楽しさを伝えていきたい。

- 農業DXは、センサー技術とビッグデータ解析を活用することで、農作物を監視し、農業機械を遠隔操作することができる。農業農村開発とDXを組み合わせることで、農業の収益性を向上させ、持続可能性を高めることができる。DXは、農村農業の発展において重要な役割を果たし、貧困削減と生活向上に貢献する。農業DXはリスクを軽減することができる。しかし、DXの普及には、政府の支援や 促進が必要であり、またさまざまな組織による協力的な取り組みも必要である。技術が向上すれば、農業はより容易になり、農業生産の収量と質は向上すると思います。

- DXについての重要性を学んだ。今後はネットワークを介してより遠隔に、そして時間の無駄なくデータ収集などの目的を果たすことが出来るようになると思う。このような便利な手段に対して、「昔の手法の方が慣れているから最新技術は使わない」などの固定観念にとらわれず、積極的に最新技術を活用し、そして最新技術を学んでいきたい。

- 私にはIT関係にかなり疎いという自覚があるので、これからあらゆる分野でDX化が進んでいく中取り残されないように勉強していかなければならないなと感じました。

研究室のトップページ

大学院農学生命科学研究科・農学国際専攻

東京大学

Last Update 2023/8/15