東京大学総合科目一般・食を支える水と土の環境科学24

農村地域における生産と生活のインフラを誰が整備するのか?

担当: 溝口勝

このページは、受講生のレポートを共有することにより、講義を単に受けっぱなしにせず、自分の考えを主体的に表現し、自分とは異なる視点もあることに気づくことで、より深みのある講義にすることを目的に作成しています。

資料

農村地域における生産と生活のインフラを誰が整備するのか?(2024.4.25) 受講者?名 講義スライド

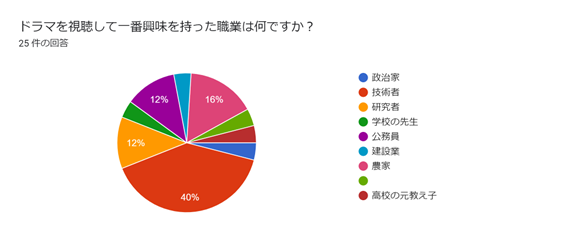

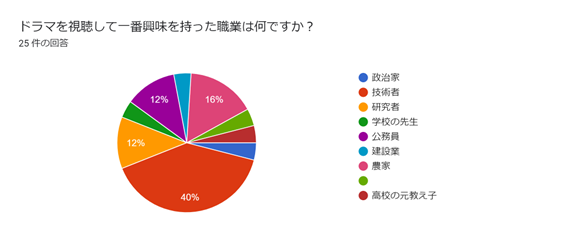

ドラマ(プロジェクトX:愛知用水)を視聴して一番興味を持った職業は何ですか?

今日の講義(4/25)で最も重要だと思ったことを 1 つ挙げてください。

- 先祖代々受け継がれてきた農水、農地のありがたさ。

- 計画

- 農業には思った以上の水が必要で、歴史の中で農業用水のための大工事をし続けたこと。(インフラの重要性)

- 大勢を巻き込んで事業を行う為の熱意

- 地道な作業を諦めずに続けること

- 多くの人の生活を左右するプロジェクトになればなるほど、覚悟と信念を持って計画に取り組間なくてはならないということ。

- 決して諦めない心意気(に基づいた入念な計画)

- 農地の改革をするのは自分たちだと言うこと

- 今はさも当たり前のように存在すると感じられる水も、歴史的には先人たちの下支え・インフラ整備という大変な労力がなければ存在しえないものだったということ。

- 私たちが都市部で日々食べていけるのは農村での農業生産のおかげであり、その根底にはとても大変な農村でのインフラ整備があることを学んだ。

- 治水工事などの農業インフラ整備の意義

- 灌漑施設の整備は地域の人から必要だと考えてやり始めたが、やる過程の中で色んな人(政府からの人、研究者、技術者など)の役割が不可欠で、協力がないとできない仕事である。

- 現在当たり前のように手に入れることができている水も、今回の動画に出てきたようにたくさんの人々の努力があってのものだということ。

- インフラ整備

- 小手先の補助金等ではなく、大局観のある農業政策の実行とそのための下地となる農業インフラの整備

- 必要なインフラ整備が何か見極めること

- 用水は多くの人の生活に関わるということ

- 情報化の進む時代に合わせた、情報基盤を整備した新たな農業基盤の整備。

- 自分の意見を実現するために諦めずに粘り強く説明や説得をして実行できるようにすること。

- 農業を形成している要素(例えば、土壌や水の成分)を科学的に検証し続けること

- 用水など大きなものでも、やはり一から計画して、工事をした人たちがいるということ。

今日の講義に対する質問

- 現代の水路の工事はどのように進行されるのか気になります。

(回答)5/23(木) 高木先生の基礎編(食を支える農業水利システム)をしっかり聴講してください。

今日の講義に対する自由意見

- 日本の農業は今後大きな改革が必要だと思われるが、現代の農業においてもIoT化等が促進されている中、大きな改革を実行するにはいかに現地の農家の協力が得られるかというのが非常に重要な要素になってくると感じた。

- 目立つような研究をしたいと思っていましたが、お話を聞いて縁の下の力持ちもカッコ良いと思いました

- 授業面白かったです

- 年をとって涙腺が緩くなってきたのか、ProjectXを見てたら感動して泣きそうになってしまいました。

- 現在自分たちが快適な環境で日々学習に励むことができているのは先人の方々の幾多もの努力のおかげであることを実感し、国家公務員として長時間労働で自己を犠牲にしつつも公共の福利のために働くのも悪くないと思った。

- 動画が今までに持ってなかった視点で興味深かった。

- 灌漑施設は高速道路と同じようなインフラなんですが、地域住民の本当の需要と結びついていて、政府と住民が対話しないとうまく機能しない恐れがあるので、参加型という形式で進める理由じゃないかなと思います。

- インフラが生活を送る上で必要不可欠なものであるということがよく分かりました。ただインフラを整備する際には技術的な問題、労働力の問題を解決するだけでなく、地元の人々からの同意をもらうなど様々な困難に立ち向かう必要が有り、一朝一夕ではなしえないものなのだと思いました。

- プロジェクトX、胸が熱くなりました。日本は高温多湿で降水量も多い国だとばかり思っていたのでまさか水不足の農地なんか(香川を除いて)ないと思っていたのですが、それは実際のところ用水や区画整理などの農業インフラ整備を積み重ねた結果だったのだと初めて気づきました。少し農業インフラに関心が向いたので、時間を見つけてレジュメのURLを見てみようと思います。

- 農業の発展に人生を捧げる姿がかっこいいと思った。今の時代だと何かひとつのことに心血を注ぐことはあまりない。

政治家の判断や農家の換地の受け入れなど必要なインフラ整備を見極めて判断することは難しいが重要だと思った。

栃木県出身なので那須疎水について詳しく調べようと思う。

- 農村超スマート社会の話を聞いて、時代は移り変わっていくのだなと感じました。

- ドラマに出てきた高校の元教え子が、先生のことを慕っているのが微笑ましかった。また、下流で換地で揉めている人たちに、上流の工事が始まっている現場のことを伝えて説得するという架け橋の役割がよかった。

関連講義

福島から始まる復興農学24

ホームページへ戻る(

みぞらぼ, 農学国際専攻, 農学生命科学研究科, 東京大学)

mizo[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp

Update by mizo (2024.4.26)