2023年度(第72回)農業農村工学会会大会講演シンポジウム

デジタル技術を活用した成長分野に貢献する農業農村工学の最先端 (2023.8.30)

大学におけるDX 教育の実践的試み

東京大学 大学院農学生命科学研究科

溝口勝

アンケート

(事後アンケートもこちらから)

手ぶらで学会参加

農業農村工学会プログラム簡易検索

このページは、シンポジウム参加者の意見を共有することにより、自分の考えを主体的に表現し、自分とは異なる視点もあることに気づくことで、より深みのあるシンポジウムにすることを目的に作成しています。

資料

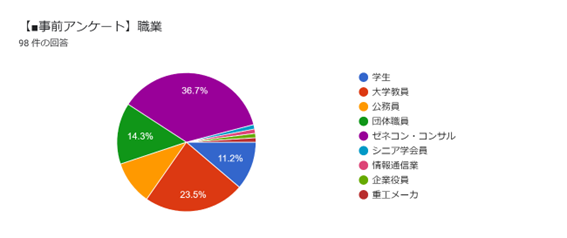

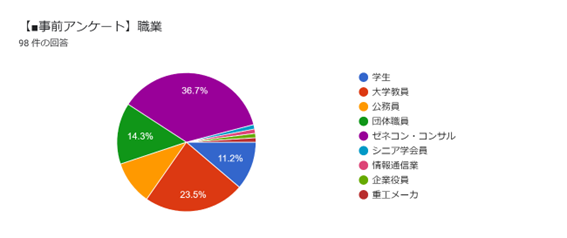

職業

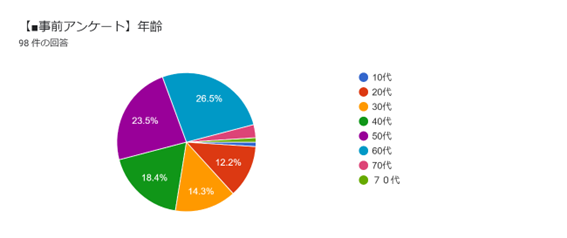

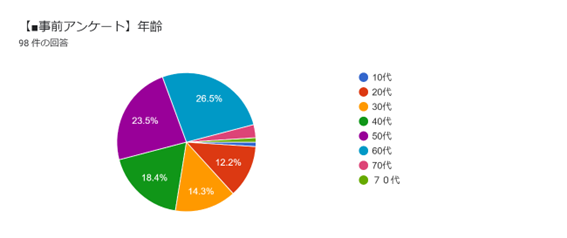

年齢

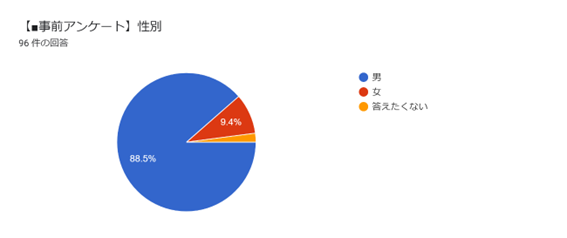

性別

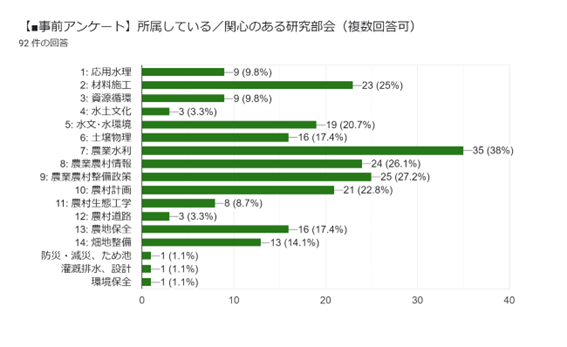

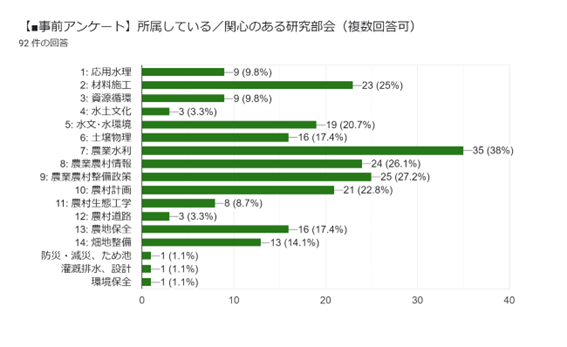

所属している/関心のある研究部会(複数回答可)

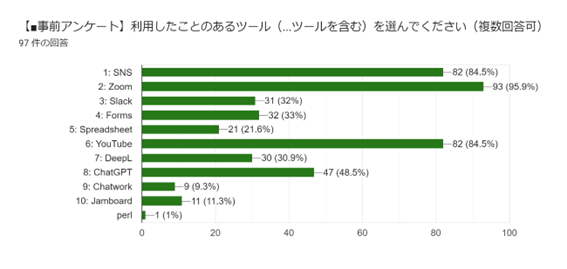

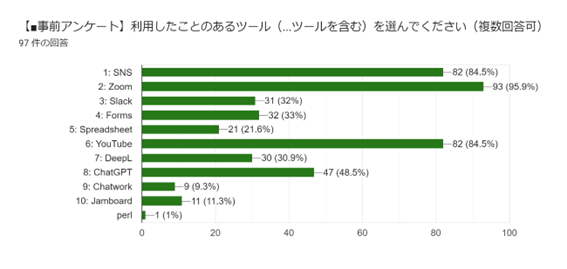

利用したことのあるツール(類似機能ツールを含む)を選んでください(複数回答可)

【▲事後アンケート 】この講演で重要だと思ったことを 挙げてください。

- 全て

- プロセスが情報として伝わることは、失敗から学べることにも繋がる、ということ。

- DXの活用

- シンポジウムによるざっくばらんな講演面白い

- デジタル化が思ったより進んでいた

- コピペ命!!

- 使いやすい形式であることが大事

- デジタルは怖くない。ハードルを上げすぎなくてよい。

- GXとDXの投資コストと維持コストについて

- データ活用、各種アプリ

- まずやってみることですね

- 「スマート農業はロボトラやUAVの利用だけでなく、データをフルに活用する農業」、「6年たったらDXネイティブ世代が大学に入学してくるよ」、「教員のあたりまえと学生のあたりまえとの間のギャップをなくすように教えあう」

- 多くのツールを知ること、それを使えるようになることが大切だと思いました。

- 便利なツールは、先ず使ってみるとこ

- 過疎地の通信環境の整備

- やってみること

- 次世代と対等な関係になるためには学び続ける必要がある。

- テキストベースでの情報集約など、情報を利用される形に記録し共有することが重要だとだとあらためて思いました!

- また、日々活用を継続しその都度改善していくというマインドセットが特にリテラシーが低い中高年層には不可欠だと切実に感じました

- DXの開発を継続的進めていくことが重要であると思いました。

- 日々レベルアップしなければならないということ

- デジタル技術は農業農村整備に関する多くの分野と関係していること

- DX のスキルを身につけること

- 便利なツールはたくさんありますが、自分で全て試すのには限界があります。多くの情報が得られたので、有意義でした。

- 新しいデジタル技術を積極的に使って行くこと

- DXについて情報共有の場は有益だと感じました.

【▲事後アンケート 】この講演に対する質問・意見・感想などを書いてください。

- 面白かったです

- 先生は50年後の農業農村工学をどのように描いていらっしゃるのか、お尋ねしてみたかったです。

(返信)農業の基盤となる土・水・環境のインフラ整備に関するミッションは変わらないと思います。50年後には情報も農村生活の必需品となっているでしょう。だからこそ今のうちに農業農村工学が情報のインフラ整備を取り込んでおく必要があると思っています。

- 講演時間が短い

- ホームページの重要性を感じました。

- pdfで後悔しないでほしい

- 具体的なページを見たかったです。

(返信)このページの一番上にある「講演資料」をクリックしてPDFを表示。その中のアンダーラインをクリックすれば具体的なページにアクセスできます。

- 面白い講演でした。

- 情報通信で色々聴講させていただいています。面白かったです。勉強になりました。

- 最後の質疑応答で、農村地域の通信の基盤整備が重要であることと、それへの取り組み方・取り組み主体が重要であることがよくわかりました。自分自身のデジタルツールの使い方が消極的でした。溝口先生の資料の「私が日常的に利用しているツール」を参考にします。

(返信)あくまでも私が使っている例です。これ以外にも便利なツールはいろいろあります。とにかく遊び感覚で実際に使ってみることが大切です。学会誌・水土の知 90(11)「第3のインフラ整備をリードする農業農村情報研究部会」をご一読ください。

- 面白かったです。

- デジタルの抽象論は分かり難い。具体的事例が分かり易い

(返信)6番の回答を参照のこと

- 大学生でもデジタルを使いこなせない人は少なくないので、大学での教育も重要ではないか。

(返信)講義の中で使わせるのが一番ですね。でも問題は大学教員も使いこなせていないことです。デジタルネイティブが入学してくるのを待つ方が早いかも知れません。昨年11月に実施した小学校の講演会では300名の児童の感想が講演終了30分後に集まりました。この小学校ではGIGAスクール構想の下で全ての授業の後に「振り返りの時間」を設けて児童の理解度をフォームで集めています。まさに教育の効果が現れている現場を見て度肝を抜かれました。

- 途中からしか参加出来ませんでしたが、良い講演であったと感じました。

- 農工研の元気がないように感じた。

- 講演者様たちのDXに対する意欲を感じられた。

- 私は(いわゆる若い世代のため、)DXの開発を任せられる立場にある。DXの研究を積極的に行いたいが、構築したデジタルプラットフォームの維持管理に時間が取られているというジレンマを感じている。DXを推進するにも、人手不足と研究費不足の問題を抱えている。

(返信)誰でもが文房具のように使えるようになることが大切だと思います。仲間を増やすしかないですね。

- 楽しく聴講させていただきました。スクリーンがよく見えないので、会場をもっと暗くしてほしかった

- 時間が少ないと思った。企画セッション⑤農業農村地域における情報利活用の未来図Ⅲとの連携も工夫する等して、もっといろいろと聞きたいと思った。

- 具体的なデジタル化の内容が無かった

- 60代からでもやればできる

(返信)60代どころか70代の方も積極的にアンケートに回答してスキルを身につけようとしていたのが印象的でした。

- このシンポジウムに限らず、普段お目にかからない方々と情報交換ができたので、対面開催の意義を実感しました。

- 溝口研究室のHPを見て、仕事のヒントや参考にできる点があると感じた。

(返信)ありがとうございます。ご不明な点があればお知らせ願います。

- 溝口先生と農水の方との掛け合いはおもしろかったです.

(返信)この場面ですね。学会なので自由に議論できる雰囲気を作ることが大切だと思います。

- DXへの意識改革

【▲事後アンケート 】今後学会で取り上げてほしいシンポジウムのテーマがあれば書いてください。

- 特になし

- 農業農村工学と博物館学との連携について

- 大学とは?

- デジタルツインの方向性(技術的な課題、政策的な課題、研究教育での活用など)

- 情報化に関する講演、農業工学の基礎活用事例

- 具体的にデータサイエンスを大学教員が研究に使うには、どういう勉強をどのくらいのエネルギー投入量とスピードですれば良いか、事例があれば面白いと思います。データサイエンティストの育成は大切ですが、研究分野によって必要な到達点が違うので、今後長期的にそこが明確になればいいのではと感じました。

(返信)基本は卒論や修論をきちんと書けるよう指導する大学教育が大切だと思います。

- 即戦力事項とか、方向性

- ユーザ目線(農業経営者)のデジタルと農業インフラ

- 食糧の自給率向上と輸入農産物に対する安全保障

- ストマネとデジタル

- 気候変動、異常気象に農業農村整備はどう対応していくか

- 食糧安保における農業土木の戦略

- おじさんのためのDX講座

【▲事後アンケート 】他人の 質問・意見・感想などを読んで追加の質問や意見があれば書いてください。

- みんな深く考えている

- 人と人とのつながり、そのためのコミュニケーションは、デジタル技術が進歩しても大切さは変わらないと思いました

(返信)はい、人と人とのつながりが大切だと思います。DXはあくまでもそのためのツールだと思います。

- 転勤を伴う公務員への教育は継続しない、という視点もあったのかと驚きました。

(返信)確かにそういう意見もあるのかと驚きました。が、今やスマホが誰でも使えるように、デジタルネイティブが大学に入学してくる頃にはDXが当たり前になってくると思います。

- 「6年たったらDXネイティブ世代が大学に入学してくるよ」とのことですが、一方、伝統的な紙とペンによる教育の良さもあるのではないか?また、技術のブラックボックス化が進む懸念があるのではないか?

(返信)画像系の生成AIなどはまさにそうですね。受け取る側の価値観の問題なのかなと思います。

- デジタル化について、検討中などの内容ばかりだった

(返信)逆に言えば、農業農村工学分野でデジタル化をするだけでオリジナリティになるとも考えられます。

- 情報の取集・発信がリアルタイムで面白いです。

【共通・任意】自由記述

- v( ̄Д ̄)v イエイ

- 楽しい講演を頂きありがとうございました。

- GASは使えそう

(返信)でもこんな風に返信を書くことはできない。まだまだですね。

- SNS等による情報共有で,現メンバーだけでなく,後から加わるメンバーにも情報を提供しやすいツールとしては何があるでしょうか.

- 盛会をお祈りしております。

- ベンダーロックインを避けることも大事です。

- 漫才面白かったです。これもイノベーションですかね。変わっていかないと。

(返信)はい、各会場でも質疑を活発にして楽しい学会になったら良いと思います。

- とてもいい刺激になりました。ありがとうございます。

- モンサント、カーギル等の農薬危険性と、F1種野菜からの脱却、種子種苗のグローバル化などの課題を技術的側面からデータ分析して議論できないものでしょうか。

- デジタルの利用方法をもう少し深めてみようと思いました。

- 人事異動で担当業務がすぐに変わる公務員には、デジタル人材の育成が難しいかと感じている。←日々業務で利用するデジタルツールでなく、3次元データをイメージしてます。

(返信)デジタル人材というのは特別なものでなく文房具を使える人という感覚で捉えると良い気がします。

- 農家負担が前提の農業農村整備の世界で新たな農家負担が生じる可能性があるDX技術の進展は世の流れとして必然としてもどう農家負担の軽減を図るのかを考える必要があるのではないか?

ホームページへ戻る(

みぞらぼ, 農学国際専攻, 農学生命科学研究科, 東京大学)

mizo[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp

Update by mizo (2023.9.5)