|

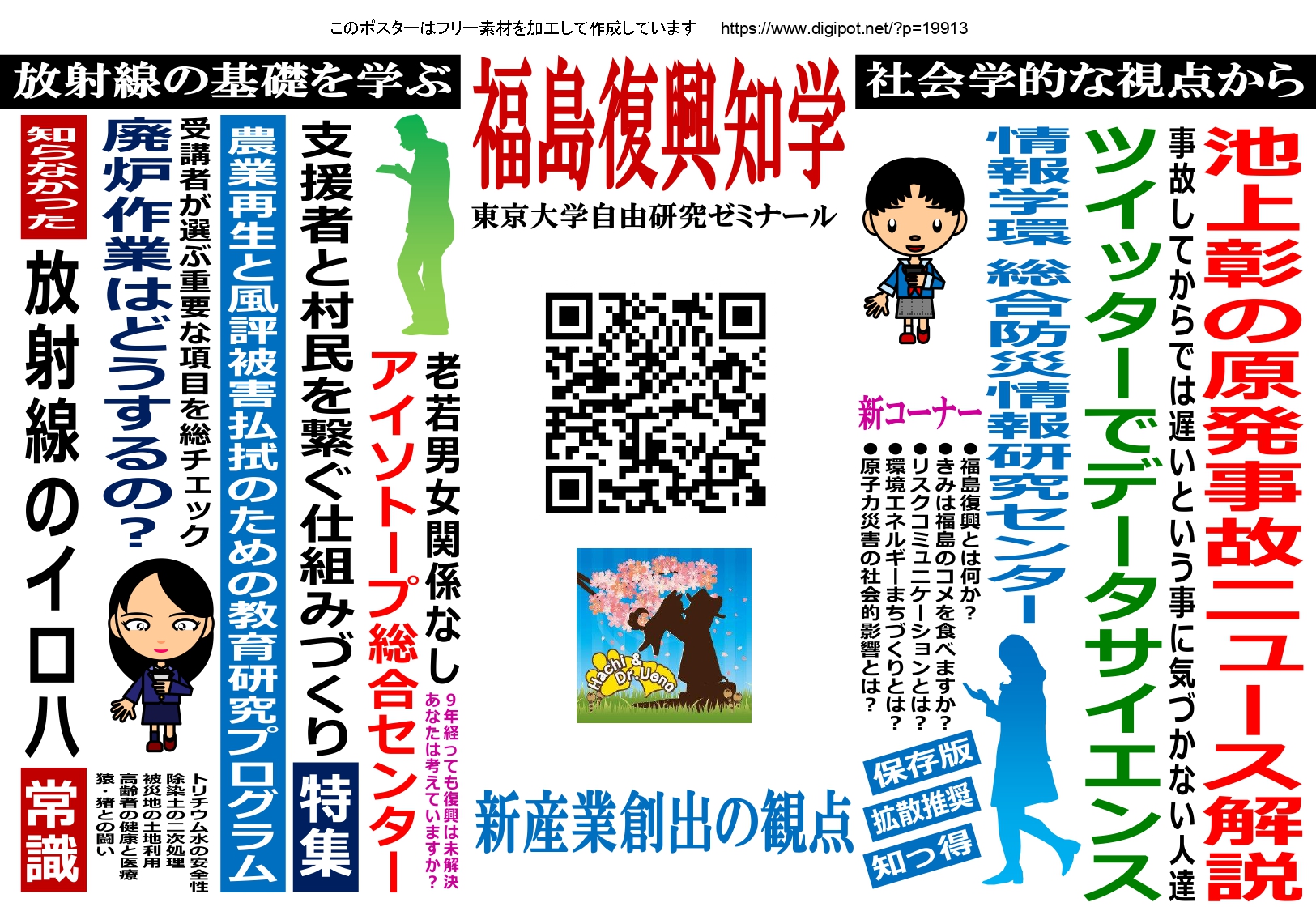

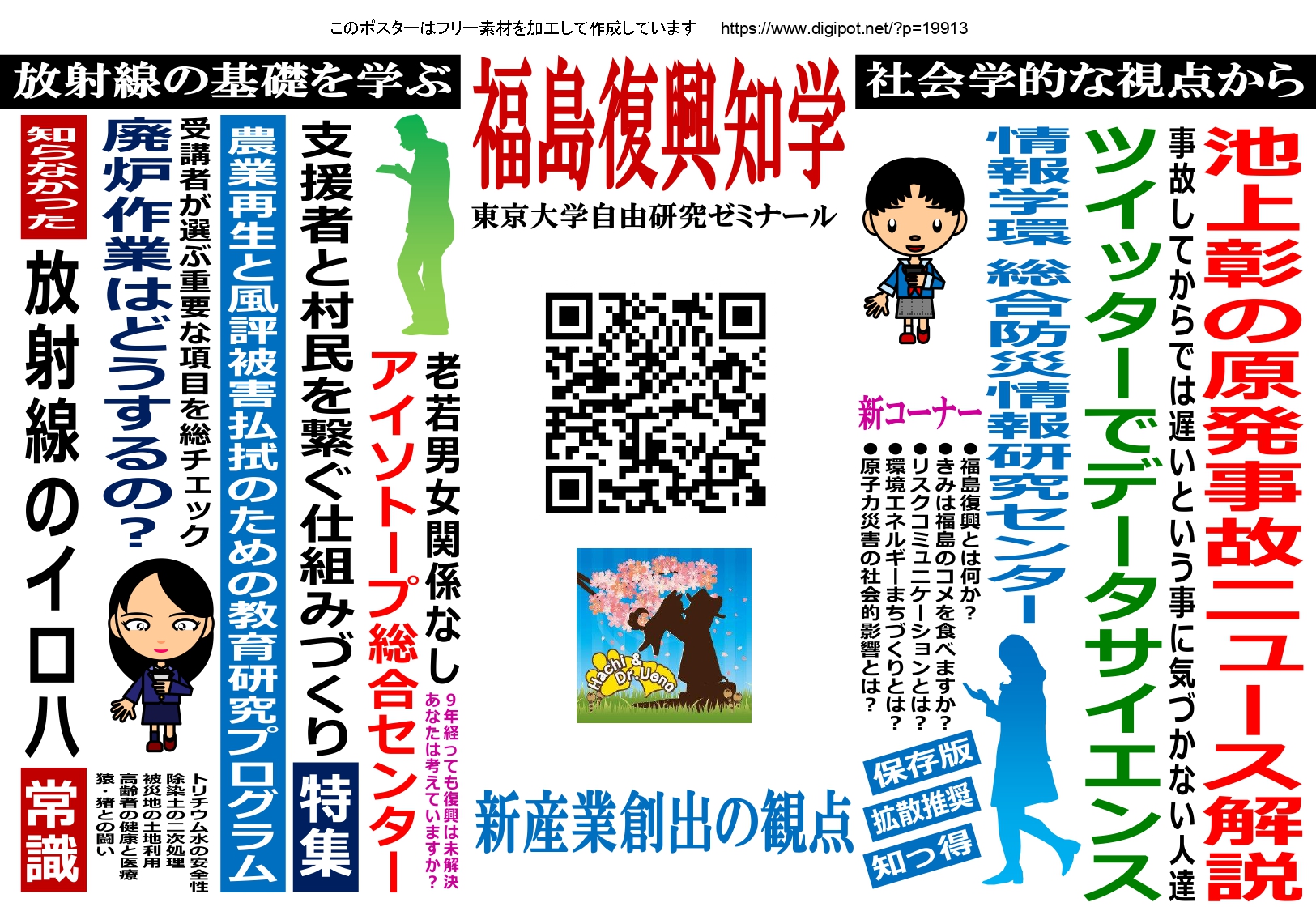

東京大学全学自由研究ゼミナール

週刊・福島復興知学講義(2024)

|

|

講義日程

- 4月11日:秋光先生(ガイダンス)、松尾先生(放射線基礎)

- 4月18日:溝口先生(講義資料)

- 4月25日:張政遠先生

- 5月2日:池上彰先生

- 5月9日:早野龍五先生

- 5月16日:開沼博先生

- 5月23日:関谷直也先生

- 6月6日:万福裕造先生

- 6月13日:田野井慶太朗先生

- 6月20日:川端邦明先生

- 6月27日:窪田亜矢先生

- 7月4日:土屋武司先生

- 7月11日:総合討論

受講後アンケート(出席カード)

毎回受講後に答えてください。(出席の確認に利用します) 過去の回答例(2023, 2022, 2021, 2020)

この講義(福島復興知講義)の存在をどこで知りましたか?

- シラバス

- 去年(1年生)のときにシラバスで知った。

- シラバス

- シラバス

- 2024年度Sセメスターのシラバス

- シラバス

- 時間割表にあった授業の中で興味があるものを探していて見つけた

- utasのシラバス

- シラバスから。詳細を述べると、所属しているサークルの有志数名で毎年、福島県広野町に行き、地域の方と交流したり秋光先生と博物館に行ったりしているとの話を聞いていた。私自身はその会に参加したことはなかったが、先輩から秋光先生のお人柄や知見が素晴らしいことを聞いて印象に残っており、主題科目をどれにするか迷ってシラバスを眺めているときに、秋光先生のお名前を拝見し、興味をもった。

- シラバスを見ていて知りました。

- シラバスで

- シラバス

- シラバス

- UTASで主題科目の一覧を見ていたら目に留まりました。

- シラバス

- シラバス

- 大学のシラバス

- シラバス

- 大学シラバス

- シラバスで見て知りました。

- シラバス

この講義(福島復興知講義)を受講する理由(期待)書いてください。

- 原子力に対する理解を深めるため。また、災害の多い日本という国に住む上で、復興の全容やプロセスを知るべきであると考えているから。

- 去年のAセメスターにおいて田野井先生の放射線環境科学の授業をとっていました。その授業もオムニバス形式で溝口先生にも講義をしていただき大変興味深い話をされていたので、さらに深い入り込んだ学習もしたいと考えています。

- 以前福島原子力発電所に関わる授業を受けたことがあり、もっと深く学びたいと思ったため。今後原子力技術とどう関わっていくべきかが気になるところです。

- 中学三年生の冬休みに、学校の有志とふくしまホープツーリズムに参加したのが、僕が福島、震災、ひいては学校の外の世界に興味を持つきっかけでした。その後高校生の時にも福島を訪れ、「1/10Fukushimaをきいてみる」という映画に出演させていただいたり、高校のある神戸の、阪神淡路大震災についての学生語り部活動の立ち上げに関わったりしました。しかし、福島に出会ってからずっと抱いていた、「どこまでいってもただの『よそ者』で『第三者』である自分には、何ができるのだろうか」という問いの答えは未だ出ていません。大学でもこの問いについて考え続けたいと思い、この講義を受講させていただきます。また、これまで2度福島に行ったのに、1度も原子力発電所の見学が出来ていないので、夏休みの研修にも期待しています。

- 大震災が頻発する中で、その復興対策と現状について興味があるからです。

- 宮城県で実際に被災経験のある人間として東日本大震災のことをもっと知っておきたい。

- 日本に生まれて災害と共に生きることは不可避であり、未来に向けて少しでも過去の犠牲を無駄にしないためにも福島での復興をケーススタディとして学びたいと考えたから

- 九州生まれの自分にとって東日本大震災と福島原発についてのさまざまな事象は画面を通してしか見たことがなかったため、今回の授業を通してよりリアリティを持ってさまざまな角度から深め実際に見ることでより深く捉えたいから

- 祖父母が福島県中心部に住んでおり、私自身は住んだことはないものの、両親が福島に移住することになったため、福島に対する関心が高まっていた。また、私自身は転勤族で土地に対するアイデンティティや愛着というものがどうにも希薄であることに悩んでいたが、先日たまたま福島のローカルニュースを見ていた際に、双葉町出身の23歳の方が震災からずっと故郷に帰れずにいたが、やっと故郷にもどることに一歩近づいた、という旨の内容が放送されており、13年離れていた故郷に、それでも戻りたいと思う気持ちを、理解して共感できるようになりたい、と考えている。

- 東日本大震災についてずっと学びたいと考えており、この講義は福島での事故や現状について学ぶために最適な講義だと感じたから。

- 正月に大地震が発生したこともあり、震災とその後の復興についてしっかりと学ぶたいと思ったから。

- 自分自身福島市出身で原発や放射能の影響を身近に感じていたので、せっかくだから話を聞いてみようかなと思ったから。

- 福島の復興について、特に地域の人の話を聞く観点からも取り組んでみたいと思ったから

- 将来工学部都市工学科に進学したいと考えており、この講義を通じて震災復興の現状の課題を知り1つの事例として学びたいため。

- 震災があった当時は小学生にもなっておらず記憶が曖昧だが、自分のなかで衝撃的な出来事として残っていて、核の部分で駆動力になっている気がする。自分にとっての震災とは何か、を深掘りしてみたいし、世界にとっての震災とは何か、そこから学べることは何か、にも興味がある。

- 春休みにあてもなく東北地方を旅していた時ふと浪江町に降り立ったのだが、そこで震災のことについて考えさせられ、この機会に再考しようと思ったため。

- 令和6年能登半島地震からの復興に向けた知見を得るため。

- 福島県浪江町などを訪問し衝撃を受け、その復興について興味を持ったから

- 令和6年能登半島地震の復興に向けた知見を得るため。

- 私は3.11当時外国に住んでいて、地震も体験していないしニュースをテレビで見ただけで、当時のことも知らなければ今どうなっているかも知らないなということに気づき、もっと知識をつける必要性を感じたため受講しようと思いました。

- 高校の時にディベートで福島について勉強して興味を持った。

- 復興の現状を知りたかった

4月11日の講義(秋光・松尾)で

(1)重要だと思ったことを 1 つ挙げてください。

(2)質問や意見があれば書いてください

- (1)放射能についての知識を情報の受け手側がある程度認識するべきだと感じました。

- 放射線は自然状態でも必ず浴びているものであり、ゼロにすることを目指すのは、ずれているということ。恐怖を感じる出来事には陰謀論が付きまとうが知ることで変わるのではないかと思った。

- 原発事故の経緯と復興、放射線に関する基礎知識

放射線に関して、人々はなんとなく危険なもの、というイメージを持っているが、自然の中にも存在し、どれだけの量を被曝すれば人体に有害なのか、というような詳しい知識は普及していないように感じている。特に物理的、化学的な説明は難しいだろうが、人々の原子力に対するイメージは、原爆などによって危険な面のみが強調され、どのように安全性を確保して、どのように有効に活用するか、といった部分はあまり理解されてないように感じた。私は文系の学生ではあるが、高校で化学基礎を選択したり、大学で文科生向けの物質科学を選択したりしてこの辺りに関する基礎的な知識を習得してはいたが、これらの知識をどうやってより多くの人々に分かりやすく、かつ誤解のない形で理解してもらうか、といったことは難しい問題であるだろうと推察される。

- (1)科学的な放射線の人体への影響

(2)講師陣の方々が暖かく学生を迎え入れてくださり、学ぼうという気持ちが強くなりました。これからよろしくお願いいたします。

- 放射線についての正しい知識を広く知らしめることが被災地への風評被害を取り払うために必要だと感じた。

- (1)当たり前のことですが、まずは正しい知識をみにつけないと始まらないなと思いました。

(2) 2/26に、東大の他のプログラムで発電所敷地内を見学させていただきました。再度の見学でも効果はあるでしょうか。また発電所以外の場所で何をするか、できるかも気になります

- 2011年当時のようにはあまり報道されない避難区域などの最新の情報を知ること。

- 正しい知識を正しく伝えることが重要。

- 1.放射線の化学的原理

- リスク管理の方法を透明化すること。

- 未参加

4月18日の講義(溝口)で

(1)重要だと思ったことを 1 つ挙げてください。

(2)質問や意見があれば書いてください

- 人が住める環境を取り戻すだけでなく、その後の社会の再建まで含めての復興であるということ。

- 学者の研究と国の施策のスピードのずれ:福島県の広い範囲の除染をする必要がある国は大きなスケールで動いているため、学者が考えついた方法が優れているものであっても現実的にはすぐに採用できない

高校地理の学習では表土が流出することによる悪影響が強調されていたので、表土を除染で剥ぎ取った後の土壌の回復が現実的にはどれほどの期間費用で可能なのか気になった

- (1)除染作業が終わっても、真の意味での復興は終わらず、住民が再び幸せになれるように、という視点が重要だと思いました。

(2)土壌以外の除染はどうしたのだろう?と思いました。

- (1)表土剥ぎ取り式について地方と都市のメディアでは報じ方が異なり、地方の方が現場に近いこともありより詳細に正確に伝えているような気がした。このテーマに限らず福島の問題はメディアによって捉え方が異なったり、バイアスがかかっている可能性があることに留意しないといけないと感じた。(2)ユーモアも交えながら講義をされていて、楽しみながら講義を受けられた。

- (1)復興の定義 内的な復興と、外的なものがあり、はっきりとした定義はなく、その定義は自分で探して行くもの。

(2)先生の今までの人生について伺い、私は最近何かしないと、という気持ちに束縛されて少しきつかったので、なるようになるな、自分の好きなことをその時々やることは大事だな、自分を持つことが大事だな、と感じて勇気が出た。

また、飯館村での研究は、汚染土という、ニュースでよく聞くことの裏側の情報が知れて、貴重な経験となった。また、高齢の方ばかり住んでいて、若者が村に住んでいないという課題は全然考えたことがなかったので、どうやったら若者も再び暮らせる環境ができるのか考えていきたいと感じた。

- (1)復興には、それまで地域社会が抱えていた課題を数十年後を見据えて解決していく未来志向が欠かせないことが重要だと思った。

(2)現在日本は少子高齢社会であり、人口減少が今後数十年継続すると見込まれていることからも、被災後に、成長を前提とした従来の社会プランを復活させることは難しいと思った。しかし、災害からの復興というのは、成長ができないからと悲観することではなく、今までの集権的な社会計画では軽視されてきた農業や地域文化を見直す契機でもあると思った。

- (1)科学への信頼の問題が重要だと感じました。特にポスト真実と言われる今、科学よりも直感的なことや感情が影響力を持つことが多いのでどのように科学を用いて判明したことについて人々の信頼を得ることができるかということを考えていく必要があると思いました。

- (1)よいものが必ず採用されるわけではないというのは難しいことだと思った。支持率と面目を気にする政府が過程を無視し前例のないものを忌避するのは理解できるが。

(2)除染作業を行った際下流民からの批判があったとおっしゃっていました。論理的には理解できてもいいようのない不安がぬぐえない放射線汚染について正しく理解し安心してもらうには何が最善なのでしょうか。

- 今まで経験したことがない事態が起こった時こそ、研究の場であれこれするだけではなく実際に現場に行って調査することで、実態の把握や現実的な解決策の考案ができるということ。またエセ科学に惑わされないような科学的知識を身に付けることの重要性。

- 福島に戻るかどうかで悩んでいるが、「意外と何とかなる」のではないかという考えを持つことが出来た。

- 放射性物質の残存する土を地中に埋めることでも農業に悪影響をもたらすことなく作物を育てられるという事実は、直感に大きく反するためここで生の研究者から話を聞かない限り知れなかったことであり、科学的事実を中立に学ぶことの大切さを実感した。一方で、住民感情というものも復興には科学的エビデンスと同様に大切なものであり、それによって先生の計画が頓挫したという話はやるせない気持ちになった。

- これからの被災地がどうなっていくのか、そこで生きてきた人々が寿命を迎えていく中で、私たちのような若者ができることは何か、考えていくことが必要だと思った。

- 実際に現地に赴いて活動することの大切さを知った。

- 一度避難した被災者が放射能の不安がある中で故郷に帰ることのハードルの高さをあらためて認識できた

- (1)最後に少し述べられていたが、この研究が次に同じようなことが起きた時に有効活用されてほしいというのは非常に重要な考えであると感じた。それとともにいろいろな情報を知ることが将来の不測の事態に対応できる力になればいいなと感じた。

(2)今回の授業を通して汚染土の除染方法について知ることができた。セシウムが表層に吸着して浸透しないという話を耳にしたことがあったがその一次ソースにあたることができて非常に感動した。話し方がとてもわかりやすく魅力的だった。

- 「エリート」とされる東大教授が、自分の体を動かして現地に赴き、土を触って福島の復興に取り組んでいると知れてとてもよかった。私もそのように在りたいと思う。

- (1)学問分野で開拓された最新の知見が存在するのに行政の前例主義のせいで活かせないのは非常に歯痒く感じた。いくら科学的に正しいと証明されていても、人々の感情を乗り越えることができないことは多いと思うので、その点で科学を生かせる方策を考えるべきだと思う。

(2) 先々週回には出席しておりましたが、コメント記入を失念してしまいました。

- 道路や建物、インフラを整備すればそれで復興は終わりだという発想は被災者に寄り添っていないものであり、被災者が元通りの生活を送れるという意味での真の復興には果てしない時間が生じるということ。

- 今までは感覚的に放射性物質は土壌中に入ると深くまで浸透し、除染することは不可能だと思っていた。授業を受けて、実際には放射性物質は粘土表面の穴に落ちていて、土壌の表面に局在すると知った。

埋設汚染土から放射性物質は移動せず、危険はないということに驚いた。

- 復興というものに対して、人々がビジョンを共有すること。

直感に反する「意外と危険がない」といった事実を受け入れる難しいなと思いました。

4月25日の講義(張)で

(1)重要だと思ったことを 1 つ挙げてください。

(2)質問や意見があれば書いてください

- (1)実際に現場に訪れて、被災者の声に耳を傾けることが必要で「復興」や「震災」について抽象的にただ議論するだけではいけない。

(2)双葉町の「原子力広報塔」の画像を見て、大震災前に国が信奉していた「原発神話」の遺構のようなものをまじまじと見させられたように感じた。また故郷に残るかどうかの議論は自分で考える良い機会だった。

- (1)巡礼という観点から、被災地に赴いた現地での体験や、取り組んでおられた哲学の面からの活動はとても興味深かった。実際に足を運ぶことでわかる被災地の雰囲気や、声も震災について考える上で、とても重要だと感じた。

(2)故郷から離れることと、戻ることのメリットデメリットの話は、とても考えさせられるものだった。東日本大震災の時は、多くの人が内陸に集団移住する必要があったし、今後の大災害で、津波の危険性もある中で、故郷を災害により離れることを強いられる人が多く生まれると思う。だからこそ、故郷を離れないといけなくなることは、すべての人にありうることだし、故郷での経験や、故郷に対する気持ちによって、故郷に戻りたい気持ちの度合いは異なってくると感じた。

- ディスカッションにて、東京圏出身と地方出身で地元愛に差があることを感じました。恐らくは地元を離れたことがあるかないかが原因だとは思います。前者は、被災地に残るかを損得で、後者は損得よりも結局のところ地元愛を含む感情論で決める傾向があるのではないのかとおもいました。

- (1)震災があって故郷が被害を受けた際にどのように行動するかは非常に判断が難しいと思った。被害を受けたとき自分が今の状態だったら帰省して何か手助けするかもしれないと思ったが、子どもの時だったら、あるいは自分が子どもの親だったら普通の生活をしたい(あるいはさせたい)と思って迷わず離れるだろうなと思った。また自分の生活基盤への被害が甚大だった場合は一からそれを作り直すよりも避難したほうがいいと判断して故郷を離れるかもしれない。このように故郷を離れることに関しては様々な要因が影響してその判断を決定するのであり、それを考えると一概に残ったほうがいい、離れたほうがいいとは言えないのではないかと思った。

(2)特にありません。僕も被災地に実際に行ってみたいと思っていたので、被災地巡礼のお話は非常に刺激的でした。

- 復興について実際のリアルタイムの経験を通して聞くことでリアリティを持って実感することができた

- 復興は基本的には街に人が戻ることを考えがちであるが戻らない方が被災者本人のためになることもあるというのは頭になかった。実際経済的なメリットだけではない地元を離れるメリットも話し合いの中で見つかった。

- 復興というと技術的な話が主で人文科学、特に哲学にできることは少ないように一見思えるが、被災者の声に耳を傾け、人々が語れる場を作るなどの取り組みができるということ。

- 被災地の神社や災害の跡が残る建物を「記憶装置」と先生は述べられていたが、その言葉は、あたかも痕跡を外付けハードディスクのような無機質なものに捉えてしまうので、あまり適切ではないように思われる。個人的には、「歴史性」を踏まえて考察したいと思う。主体が読み解くための単なる遺物ではなく、その歴史的遺産の方から我々に語りかけてくるような(多くは沈黙のうちに)なにかを通じて、我々にさまざまな感情を想起させてくれるものであると考えられるからである。

- (1)被災地に残るか、離れるかのディスカッションにおいて、年齢や性別など様々な組み合わせがそれぞれ選択に大きな影響を及ぼしているのだと感じた。被災地住民として一括りにしてしまう節が自分にはあったが、様々な状況と需要があることを理解することが重要だと思う。

- (1)何事にも長所と短所がある。被災後は精神的負荷から感情的な判断に陥る可能性があるが、そのような時だからこそ、あらゆる選択肢にメリットとデメリットの両方があることを意識しつつ、判断を下す必要があると思った。そのためには、周りに相談することで、様々な意見を踏まえることが重要だと思った。

(2)被災地から移住するか止まるかの問題は、正解を決めるのが難しい。それは、被災地にとどまるメリットは主に精神的なものだが、被災地から移住するメリットは経済的なものであり、精神的効用を金銭に換算するのが難しい以上、同じ基準で比較するのは難しいからだと思った。

- 町を元通りにさえすれば住民は元住んでいた家に戻る、というのは短絡的な発想であり、住民にとっては町に戻らないという選択肢も視野に入れているということは、関東に住んでいる人が地方に住む人に対する偏見との差が生じていると思いました。

- 復興というと工学的な観点から住める環境を整えることと心のケアということを考えていたが、哲学的な見地からの考えは新鮮で面白かった。

- 自分の出自が片田舎であり、そこから離れたくない人を多く見てきた。そのような人たちがその地を離れるということに対して経済的なメリットが多くディスカッションでは挙げられたが、彼らは出たくて出るわけではなく苦渋の決断を下した人もいることを考えれば、経済的ではない、その葛藤を分析する新たな目が必要だと思った。

- (1)最後の質問で、我々の班では「在学中は戻らず、卒業後に戻る」といったことを考えつつも、そもそも選択肢がない人たちのことを考えて決めかねていましたが、他の班を見るとかなりあっさり「戻る、戻らない」といったことを決めていて驚きました。東大生という時点で、選択の自由がかなり認められた環境に過ごしている人たちなのだなの自らの立ち位置を再認識しました。

- 哲学的な視点から見る復興知学はとても興味深かったです。被災者ではない自分が、被災地に行ってできることとして、記憶装置を訪れるという行為によって忘却されていることを蘇らせる巡礼という形があるのだと知ることができました。

- 今までは持続可能なエネルギーとして「CO2を排出しない」という観点から再生可能エネルギーばかり考えていた。しかし原子力発電の過程で排出される汚染物質が環境に及ぼす影響も考えて、持続可能なエネルギーを考えるべきなのだと気がついた。

- 災害の記憶とそこへの意識をどう風化させずに受け継いでいくか。記憶装置の役割は大きいかもしれませんが、自分たちで語りあってみて初めて「自分に起こっていたかもしれないこと」として捉え直せた気がします

5月2日の講義(池上)で

(1)重要だと思ったことを 1 つ挙げてください。

(2)質問や意見があれば書いてください

- (1)池上先生の経験をもとに、リスクコミュニケーションに関して、身近な話題から学ぶことができて、とても貴重な学びとなった。人の話を聞く重要性、相手の立場になることの重要性を感じた。大学では、難しい内容を扱うため、人に伝えるときに、難しい言葉を使ってしまうが、相手に伝わる言葉を使うことや、わかりやすく噛み砕くことが重要だと感じた。コミュニケーションのやり方一つが、他の人の行動や、社会を悪い方向に変えることにつながってしまうのだと思った。偉そうにすることが、コミュニケーションの難しさを生み出していると思った。

(2)最近の時事問題から、コミュニケーション方法について、幅広く学ぶことができました。ありがとうございました。

- (1)何か話すとき、話す相手によって話し方や構成等を変化させて対応することが大切。

(2)池上先生が原稿などもほとんど見ずに、止まることなく話されていたのが印象的でした。貴重な意見や解説が聞けて大変有意義な時間でした。

- 「安全」と「安心」の違いについて、前々から疑問に思っていたので納得しました。安全だけでなく心理的な安心も保障する必要があるというのは大事な視点だと思います。

- 日本の政治家を論じる際に、説得から共感という大きな流れが提示されたこと。近年のよいとされるリーダーは人々を引っ張る役割ではなく寄り添える人物だ、専門家の独占的知識を背景とした権威が低下している、といった話題を聞くことはあったが、どちらも根底として立場が上のものが下のものを教え導くという構図が崩れていることを表しているように感じた

- あんまり面白くなかった。さすがに福島と関連ない内容が多かったし、質問にもちゃんと答えてないと思われる。欺瞞。

- 「芸能人」だった

- 相手に自分の考えがきちんと伝わるような言葉や話し方をすることが、どのような場合でも大切なのだと実感した。

私は自分の考えをわかりやすく伝えることが苦手で、相手の理解力に任せっきりなところがあるので、改善していきたい。

- 安全と安心が異なるという視点が勉強になりました。農作物の風評被害を減らすために、技術者ならばその安全性を周知しようとするのが自然だと思います。しかし、それが必ずしも国民の安心に繋がらないということが意外でした。

- (1)相手がどう受け取るかをしっかり考えた上で発言の内容と状況をしっかり考えないといけないと感じた。

(2)90分間が短く感じるほど聞きやすい話だった。池上先生も昔は頭ごなしに否定をしていた時代があったことにはとても驚いたし、ここまで変われるものだというのには自分も変われるのだと希望をかんじた。

- フクシマ50という映画のことを思い出しながら聞いた。もっと”福島復興においての”リスクコミュニケーションとは何か、について触れて欲しかったなと思いつつ、安心/安全についての話は、以前ケアについての文脈で扱われていたのを見たことがあり、意外な共通点を興味深く思った。

- (1)情報を発信する際は、発信する内容を受け手の立場に立って吟味すること。

(2)原発の処理水について、マスメディアが正確な情報を伝えた結果、国内では処理水への不安はかなり緩和されたと思う。ただ、今後情報入手経路としてインターネットのシェアがさらに拡大し、マスメディアが相対化していくと、正確な情報が社会に共有されづらくなる可能性も懸念されると思った。"

- (1)リスクコミュニケーションの話は首肯する点も多く、組織の中での立ち回りとして参考になった。共感力はアンガーマネジメントの点でも今の自分に必要なものだと気付かされた。

- (1)自分と違う立場の人や違う背景を持った人に共感する力。他の人を説得する際にそれが大切だということを実感した。

- 自分自身が理系に属していることと論理的に話してしまいがちなこともあいまって、そうでない人をいかに安心させることができるのかというのはこれまであまり気にしたことのない話だった。あと話に人を惹きつける力があったのでそこから得るものは多かったのではないかと考える。

- 共感力!!!人々に説明をしながら物事を進めていくためには、実際にどう動くかももちろん大事だけど「説明される側からはどうみえるだろう」「私が相手にしている人々は日々何を考えてどう感じているんだろう」というところにどこまでも想像力を伸ばしてコミュニケーションをデザインすることが何よりも大切なんだと痛感しました。

5月9日の講義(早野)で

(1)重要だと思ったことを 1 つ挙げてください。

(2)質問や意見があれば書いてください

- 科学的見地に立てば、福島原発由来の放射線は大衆に対して健康被害を全く引き起こしていないと言って差し支えないということが分かった。それでも、拭いきれない不安感をどう払しょくするか、悩ましいと思った。やはり、根気強く正しく説得していくしかないのだろうか。

- (1)今回の講義では自分で調べてみるという普段と違ったアプローチで福島と向き合うことができた。全体を通してまだまだ知らないことが多いと実感した。なんとなくのイメージで物事に接していることが自分にも多くあるので、周知と教育の機械に触れることが重要だと感じた。

(2)この一方でさまざまな問題、差別、悪習が蔓延るこの世においてどのように優先度をつけて物事と向き合い、正しい知識の啓蒙を実施していくのかを決めることは繊細で難しい問題であると感じた。

- (1)福島の現状を知ってもらったり風評被害を無くしていくためには、教育が大切である。

(2)ディスカッションの時間ももちろん大切だが、もう少し早野先生の講義を聞きたかった。

- (1)リスクコミュニケーションをする時、論理のみならず感情にも働きかけることができるように、表現能力も磨いていく必要があると思いました。

- (1)福島で生活している人とそうでない人に意識の差が想像している以上に存在するということを改めて実感すると同時に、科学的に正しい知識の重要さも再認識した。

- (1)放射線の影響について調べている中で、自分は世の中で問題とされていることをそこまで理解しておらず、憶測や偏見で見ていたことを痛感させられた。自分から文献にあたり勉強することで問題の解像度は高まり、少なくとも自分は正しい価値判断を下せるようになるのではないか、日々の情報消費にもっと関心を持つべきだと思った。

(2)教育が、次世代の差別感情を根絶する方法の一つに教育があることはわかっていたが、教育という方法がその性質上長い時間を要することが歯がゆいといつも思っている。社会に根付いた、特に意識における問題は幼少期からの価値観の醸成過程が重要なので腰を据えて、即効性は一旦無視して取り組むべき課題であるのかもしれないと思った。

- (1)福島での放射線による健康影響はほぼない。あるとしても、作業員の人のみ。食品の安全性に関しても、全く問題ないと言える。それなのに、危険性を感じて、福島の人の健康影響や、福島産の食品への抵抗感がいまだに人々に残っている。私は、少しは危険性があるのではないかと考えていたが、調べてみる限り、危険性は全然ない。

どうやったら人々の考えを変えられるのか。安全なのに安心できないように仕向けてしまったのは噂だと思う。情報を伝える手段としてのメディアが果たす役割ももちろん重要だが、現在SNSでたくさんの人が情報を発信できるようになっているため、フェイクニュースを流さないことが大事だと感じた。

(2)自分で調べることで、正しい情報は何で、現在何が問題なのかを理解する一助になった。

風評被害がなくなるにはどうしていけば良いのか、差別をなくすにはどうしたら良いのか考える必要があると思った。

- いずれの議題であっても科学的な観点からは安全であることが示されていて、私たちは学問の世界に親しんでいるからそれで十分であるように思ってしまうが、それでは人間の理性と感情の片車輪しか回っていないのかもしれない。数字によって事実安全であることを広く知らしめると共に、感情に直接働きかけ安心を生むような行動を推し進めるのが必要ではないかと考える。

- 諸機関が科学的に分析した結果福島の事故における放射線被害は人体に関して言えば安全であると結論づける多くの結果が提示されたが、正直に言えば理解できない部分(知識不足の部分)もたくさんあった。その部分に関してはあの人、あの機関が言うなら正しいであろうというような判断の仕方しかできないため、基礎的な知識をつけておき、そのソースの信憑性とともに内容自体の吟味もできるようになるべきだと思った。

- 自分で調べてみることで、興味の赴くままに知らないことが多く知れたのでよかった。「科学の上では安全だとわかっているのに、安全ではないと信じ込んでしまう人々に対してどうすれば良いか」という問いかけは、私たちがまさにこのセメスターを通して、考え抜くべきことであると思った。

- (1)「ポイントを落とさないね」という感想をいただいたが、逆に言うと「最低限知ってるべきことしか知らない」という意見の裏返しでもないかと思った。東大生が集まって調べたとしても、ハッとするような意見や研究を出すことは難しくて、学部生としての自分(あえて主語を大きくすれば、我々)の無力さを実感した。

(2)まずは自分たちが放射線・原子力・福島・復興について無知であることを自覚しなければいけないし、それは東北出身の自分自身としても同じであるということを意識しはじめました。

- 科学というのは色々な方法の中で最も信用できるものだとされてきているはずだがそれでもなお残ってしまう不信をどう払拭するかというのは重要な課題だと感じた。教育をして無知による不信をなくしていくのが今のところ唯一にして最も有効な手段だと思った。

- まず、資料を集めるにあたり放射線の単位がベクレル、シーベルト、グレイとバラバラでなかなか情報を集めづらく、内容も専門的な知識を要するものも多くかなり理解しづらかった。放射線について能動的に情報を収集するのはかなりの労力を要した。だからこそ、その情報収集の部分を替わりに行っているメディアが世論を動かす鍵になると思った。

- 理系っぽい人だと思った。世間の人の自然科学知識のなさに辟易していた。

- 自分の手で情報を集めるプロセス。

自分達でしらべたことの共有・ディスカッションの時間がながく意外に思いましたが、人の話をぼけっと聞くだけで満足せず自分の手をしっかり動かして、自分の頭のなかで情報をくみたてて物事を考えろよ、という早野先生のメッセージを感じました。

5月16日の講義(開沼)で

(1)重要だと思ったことを 1 つ挙げてください。

(2)質問や意見があれば書いてください

- 福島の比較的田舎の地域に新規移住者が一定数いるというのは意外だった。しかし、高齢者の隠居という形での移住が多いとのことなので、社会福祉の負担や公共サービスの維持など課題も多いと感じた。根本的には、社会福祉を地方自治体単位ではなく国で行うことが求められると感じた

- (1)社会的危機の際には普遍的な問題こそが人々を苦しめる。

(2)現場で実際に調査したり、福島の復興に関する活動に取り組まれていることもあり、生の話が社会学的観点からも聞けて良い学習になった。

- (1)最後の方で出てきていた、「その災害固有の特殊な問題」と、「以前から存在していた普遍的な問題」の二つが面白いなと思いました。私個人の家庭としても福島県から自主避難により宮城県に引っ越しましたが、そのような行動が一個人(というか一団体)のリスク回避行動のみならず、統計的に学問として証明されているのが面白かったです。確かに母親は引っ越す理由として「外で遊べないことによる体力、精神的な安定性の低下」を挙げていましたし、また(これは統計的に有意かはわかりませんが)引っ越し後には精神的に不安定になっていた部分もあるように思います。これが「リスク回避行動に対するリスクの現れ」だと考えることもできると思いました。

- 帰還制限が解除され自発的に街の再建を促してもなかなか住民は戻らないということを知り、利益をある程度無視して店を経営できる公共団体や大企業の半ばボランティア的な介入が大きな影響を与えるのではないかと思った。

- (1)事故のことについて、この授業を受けるまで具体的にわかっていなかったことがたくさんあると感じた。私は、広島出身だったから、東日本大震災や福島のことを学ぶことはほとんどなかった。だから、西日本の人は、東日本大震災に関する知識がニュースに出てくることくらいしかないと思う。同様に、阪神淡路大震災の体験談を東日本の人が聞くことは少ないのではないか、と思う。別の場所で起きたことだから知らないままで良いというわけではないだろうし、曖昧な知識だと正しくその問題を語れないまま、というのは問題だなと感じる。福島の食品も、放射線の健康被害もないに等しいのに、多くの人が安心できないと感じていたり、偏見があったりする。大きな声で、福島にきてー!全然食べ物大丈夫だよー!って叫びたくなるくらい、不条理さを感じている。どうやったら偏見が無くなるんだろう、と思う。体験活動プログラムもぜひ参加してみたいと感じた。福島の事実をもっとより多くの人に知ってもらえるには、メディアを有効に活用して、正しい情報をより広く届けることが重要だと感じた。

(2)本当にありがとうございました。

- (1)震災後に県外に流出した人があくまで一部なのにもっと多くの人が避難しているのだろうと考えている人が多かったこと、また震災後に直面している人口問題は震災の影響というよりも少子化の影響の方が大きいということは興味深かった。これまでの経験の中で震災の影響が過大評価されているように感じていて、その感覚はあながち間違っていなかったのだと具体的なデータを通じて知ることができた。個人的にこの原因は「福島=震災、原発事故」という印象が多くの人々に残っているからだと思う。

- (1)被災した地域に戻ってくる避難者と新たな移住者がそこまで大きな差がないというのは少し驚いた。しかし、これまでの街の水準に一気に戻すことは難しいため、新しい人を入れて復興していくというのはとても大切だと感じた。

(2)被災や避難によって人口流出の割合として大きな被害を被るのは小規模な町や村などであり、これらの多くは人口減少社会において、被災せずとも消滅の可能性を囁かれている地域でもあるため、そもそも日本において地方の小さな地域集団が成り立たなくなっている面も抱えているためそれをしっかりと支援していかなければならないという面を抱えているため難しい問題であると感じた。

- 1.震災時には固有の特殊な問題と普遍な問題が共に起きるということ

2.震災後外部に居住することを余儀なくされた人々が全体の一割ほどである一方、双葉町の居住者の三割は移住者という点に特殊性を感じた。

- 講義内で、震災などの大災害後には特殊な問題が目につきやすいが、後々まで残ってくるのは普遍的な課題であるというお話があった。県外などへの避難を余儀なくさせられると、居住元の地域の過疎化につながるため、震災が社会課題を加速させていると捉えることができる。地域コミュニティの崩壊を防ぐ手段として、できるだけ地域単位での仮設住宅への入居を進めることや、早期帰宅を実現することが「地元」を生き返らせる上で重要なことであると感じた。

- 福島を日本の最先端の課題先進地として捉えるという視点が目から鱗だった。そのような反応こそがイメージと現実のギャップがあるということの証左であるとも思った。あと、個人的にラジオがすごく好きなので、災害とメディアについてお話しされたときにラジオが取り上げられて、ラジオというメディアを色々な視点から捉えてみたいと思った。

- 災害が起こったとき、長期的により深刻になるのはむしろ普遍的な問題の方である、ということ。東日本大震災後の人口減少は福島の運命を何十年か早めたにすぎない、という言説を聞いたことがあるがこのことなのかなと思った。普遍的で一見急を要しないと思われる問題にも取り組む重要性を感じた。

- 被災地における人口減少は元々存在していた人口流出のトレンドに原発事故という出来事が数年分その進め方を早めたということで、単に原発事故のせいで人が減ったと言い切れないところが意外だった。現在の地域経済が廃炉作業員などにより保たれていることを考えると、単に原発を閉じているのではなく町をたたんでいるようにも感じられた。

- 社会学者。特に都心が地方を搾取している構造的問題について詳しく知ることができてよかった。常磐線の話ももっと知りたい、ジョウバンセントリズム。

- 災害によって引き起こされる特殊な問題と、その前からずっとある普遍的な問題を分けて考えること。今までぼやっとしか理解していなかったことの解像度が1段階上がりました。

5月23日の講義(関谷)で

(1)重要だと思ったことを 1 つ挙げてください。

(2)質問や意見があれば書いてください

- (1)日本国外での福島への認識に偏見や、不安感があることを示した調査があるとは知らなかった。海外の福島の認識を改善していくのは、日本国内の意識を変えることに大変なのだろうが、自治体や日本政府の情報発信に課題があるのかもしれないと感じた。福島の復興を考える上で、メディアの役割を考えることはとても多い。海外に真実を伝えていくことが、日本では大事だなと感じる。海外への情報発信に関する復興は考えたことがなかったので、勉強になった。

(2)とても勉強になった。授業を重ねるにつれて、福島の事実にどんどん迫れている気がする。

- 日本国民への情報の周知が進んでいることは知っていたが、周辺諸国への周知がここまで進んでいないとは思わなかった。それらの国に不安感を与えている以上、それを払拭するのも一つ重要な課題だと思った。だが、他国へ情報を渡しても、日本ほどメディアが取り上げてくれるとは思えないので、国内への発信よりもより困難を極めるだろうと感じた。

- (1)外国ではいまだに福島に対するマイナスイメージは存在しており、それは福島に関するニュースが少ないからということ。

(2)風評被害を防ぐ対策としてテレビでの安全性の周知や全量全袋検査をやっていることの周知などを挙げられており、また全量全袋検査の周知率が下がっていることも同時にスライドで言及されていた。そこで疑問に思ったのが全量全袋検査の周知率が今と比べて高かった2014年などは福島県産のお米は今よりも売れていたのか…?また、もし売れていたとしても米の全量全袋検査等を周知するだけで本当に買うようになるのだろうか?同じ値段で福島県産と福島県産以外の産地の米があれば(品質は全く同じとする)福島県産のものがいくら安全だとわかっていてもやはり福島県産地以外のものを選んでしまうのが人間の心理なのではないかと思ってしまった。

- (1)検査を行っていることを発信することがきっかけになって日本国内で福島県産の食品に対する抵抗感が徐々に減っていったという結果を見て、地道に発信することが大切であり、海外に対しても何らかの発信をする必要があるということが分かった。

- 風評被害というものを安全であるにもかかわらず危険視されることにより発生した経済的被害と定義されていて、この授業では何度も出てくる安心と安全の差というものを再び実感した。海外はこの不安感が経年変化であまり変わっていないとのことだったが、なぜ日本との差が生まれるのかを考えればやはり伝え方の問題は大変重要だと思った。

- 検査をすることによって安心を提供するという考えが印象的だった。科学的な検査や調査は適正に実施されていると理解されていれば、決して不安を煽るものではないのだなと思った。

- (1)海外での福島への不安感が払拭しきれていないこと、それは報道の不十分さゆえであること。(2)海外で3.11の原発事故を発端とした不安感を持っている人は、福島だけでなくそもそも日本全体にある程度の不安感があるのでは無いかと思う。風評被害による偏見を持つ人はそもそもそれほど事態に関心がない人であるならば、福島がどの位置にあるかもそれほどわかっていないだろうし、だとすれば福島だけにでく日本全体に不安感があるのではないだろうか。

- 海外の福島復興に関する情報が2010年代から変わっていないことに関して、やはりコロナの影響は大きかったのだろうなと考えた。10周年という節目がコロナに飲み込まれたことは大きいと感じる。

- 確かに東アジアの他の国では放射能に関する教育が十分に行われていないのは事実だが、では中国の教育カリキュラムを変えれば良いのかというと、自国では起こっていない事故についての教育というのはどうしても優先度が低い事柄であり、そう簡単には実現できないのではないかと思った。そうすると、現地の専門家やメディアへの理解が最優先であり、そこから国民への意識の改革は他国内に任せるしかないと思った。

- 風評被害は関心や不安が低い人の間に流れる噂からではなく、むしろ関心が低いが危険視をしている人が引き起こすということ。

- (1)放射能被害とその風評被害の事例について多数の事例が用意されていたので理解が深まった。特に風評被害に関しては、いくら科学的に安全とされても「信頼」に基づく安心ができないことによるものと書かれており、今ゼミに通底するメカニズムが垣間見れた。

- 国や地元の人たちがしっかりと検査を行い、安全であることを確かめているが、風評被害がなくならないのは、やはり大多数の人がその現状を知らないことに起因するのではないかと感じた。この分野に限らず、政府や国家というものに生まれた時から守られている時代に生まれた我々にとってはリスクが存在しないことが前提のようになっているが、それを支えている人たちの存在や努力に目を向けて、安易に避けたり拒否反応を出さないようにしっかりと相対する姿勢が必要なのではないかと感じた。

- 福島への不信感、安全性の認識問題

検査していることのアピールが効果的←確かに、そうなんだが、「検査している」という事実のみではなんの意味もなく、その検査の妥当性や信頼性などを勘案しなければ安全性など分かりようもないのに、とも思う。「人民に分かるように伝える」は人民の下位層に知的レベルを落とすということであり、その妥協には際限がないのでは?それがメディアの白痴を産んだのでは?とも思った。

- 人々の不安・それに伴うHostilityが発生するような事態が起こった場合に、実際にどう対処するかもさることながら、人にしってもらうために動くということがまずなにより大切だと感じた。「検査してるよ、大丈夫だよ」と、いかに安心感をひろげられるか。外国への発信はさらに難しい。北京大学に通う友達と以前処理水問題の話をしたとき、彼女は「長期的にはわからないが少なくとも短期的には大丈夫だと考えている。日本の水産物を避けようとは特に思わないよ」と言ってくれたが、「私の母は結構心配してるみたい、日本にきて食べた料理の写真をwechatで送ったら『汚染された食べ物の味は普通のとちょっと違うだろうね』みたいな反応をされた」と聞いて、やっぱりショックだった。

6月6日の講義(万福)で

(1)特に関心を持った他の受講生の意見はどのような意見でしたか?

(2)なぜそのような関心を持ったのか、その理由を書いてください。

(3)質問や意見があれば書いてください。

- (1)みんな補償金1000万くらいあれば4人世帯で5年間くらい引っ越してもいいと言っていた驚いた。

(2)この額では現実的に暮らすのは無理だと感じたから。

(3)インターラクティブな授業で飽きずに楽しめた。また問題の核心をついた解説で参考になった。ぜひ福島のワークショップも行きたい。

- 数年の避難をするのに数千万の補償が必要という意見が多かったのが興味深かった。実際は平均1.5億払われているが、住居の確保や雇用の都合による不利益の補償にかかる費用を鑑みると、実際どのくらいが適正価格だったのだろうか。

- (1)数年の避難に数千万円の保証が妥当であるというのが平均的な感覚であり、それが実際の補償額とはかけ離れていたことが非常み興味深いと感じた。

(2)民間会社による補填である点や自然災害や交通事故などにおいても、自分が被った被害が満額弁済されることも多くない点を考慮すると、原発事故で避難を余儀なくされた人々は平気強いて4人世帯で1.5億円の賠償金を受け取っているというのはこれまでの想像をはるかに超えるものであった。これは原発事故の特異性と賠償についてなるべく不満が出ないようバランスをとった結果なのかなと感じた。個人的には、子供の頃から転勤族であったこともあり、そんな大金を貰えば満足して転居しまいそうであるが、避難先での風評被害や息苦しさ、故郷にもう戻れない点などを考えるとこの金額が妥当であるかどうかは、個人差が大きいことであり難しい問題になるのだと感じた。

- (1)受講生の意見というより、先生の説明会の時の話がとても興味深かった。

(2)説明会をする側の辛さを考えることはなかったので、福島の件では、官僚の方も大変だったんだろうなと感じた。住民説明会独特の辛さは、すごく想像ができて、住民の気持ちもわかるが、議論が停滞してしまう、人間の本性の部分が現れてしまうような回だったんだろうと感じた。

(3)ありがとうございました。

- (1)(2)他受講生の意見を聞く機会がなかったので、講義で関心を持ったことになりますが、汚染土壌を30年以内に福島県外で処分することは非常に困難な問題であるように思いました。各省庁の連携が難しく、実証実験の段階で地元住民の理解が得られていない中で、30年というスパンは短すぎるように思います。受け入れ側として、正当な判断を下すことができるよう、事象の核心を見たり論文を読んで正当な知識を得ることも非常に重要であるように思いました。

- あまり他の受講生と意見交流する機会がなかったためわからない。重要だと思った点は地元住民への説明会の際にしばしば地元住民側の立場で考えてしまいがちだが、説明者側も組織としては関係者ではあるがその本人自体は言ってしまえば巻き込まれた人とも取れるということである。説明会には事故によって受動的に運命を変えられた人しかいないためリスクコミュニケーションだけでは解決できないコミュニケーションの問題があると感じた。

- (3)地元の名士と呼ばれる方の協力を得るというのがポイントだと思った。

- (1)避難の際の補償金が我々生徒が想定している額と大きくかけ離れていたこと。

(2)(3)我々が想定していた額は、1人暮らしであることゆえのひと世帯という単位への親しみのなさや、そもそも1人暮らしをしていないため生活にいくら必要かあまり想像がつかないから、というのもあるとは思うが、それに加えて、これまでの政府の対応をみてだす金額はこの程度だろうと考えたところもあると思う。福島の件の補償金が多いのはやはり政府が支出しているからではなく、東電による賠償であるからなのではないかと感じた。

- 他の受講生と交流する機会はあまりありませんでしたが、説明会の話に関心を持ちました。先生が住民と仲良くなったことが住民の同意に繋がったという話を聴き、説得力には印象が付きまとうものだと思いました。

説明会で苦労した先生の話を聴いて、確かに先生は原発事故を起こした本人でもなければ国のリーダーでもないため先生を攻撃するのは間違っているなと思った一方で、では正当に責任を責めることができる人物が果たして存在するのかと思いました。国というものが様々な分野に細分化され複雑な組織で成り立っているゆえに、住民の怒りを誰が受け止めればよいのか、適当な人物などいないのではないかと考えました。

- (1)(2)具体的にはないのですが、単位の大きさの予想などを聞いて、それぞれの人の感覚や知識というのは違いがあって、人にものを伝えたり、それに納得してもらうときにはそれを意識することが大事だなということを思いました。

- 官僚出身の人。ブラックすぎる労働環境にヒェーとなった。周りの人がどんどん辞めていき、自身も体を壊してまで、福島の問題に関わり続けていて凄まじい胆力だと思った。結局、100の学術的説明より、1の有力者の宣言だというのは、アカデミアを志す人間にとっては耳が痛い話だ。

- 受講生の意見よりも、住民に説明する責任を負っているひとの立場からのものの見え方に強く興味を惹かれました。池上さんもおっしゃってましたが、これから社会的にいろんな立場に縛られるようになると、たくさん人に説明したり謝ったり、うまくコミュニケーションをとっていかないといけない場面が多いのだろうと思うからです。住民の方から理解を得られたエピソードをきいて、「この人が言ってんだから大丈夫」という感じ方から道が開けるものなのかと驚きました。

6月13日の講義(田野井)で

(1)重要だと思ったことを 1 つ挙げてください。

(2)質問や意見があれば書いてください

- (1)セシウムとカリウムが拮抗する関係にあり、カリウムを多く与えることで、セシウムの吸収を抑えられるというのは、とても面白い研究結果だと感じた。

(2)科学的に、放射性セシウムの分量を調査し、それを元に実際の課題解決に生かしていくことはとても重要だと感じた。

- (1)放射線による汚染は直接汚染と間接汚染に分けられ、汚染の経路が異なっている。

(2)去年Aセメスターで田野井先生の「放射線環境科学」の授業を取っていてとても興味深い話ばかりだったので、また放射線に関する講義を聞けてとても良い機会であり、去年の復習もできいい勉強になった。

- (1)植物における放射性物質の濃縮を考える時には、成長段階も考慮しなければいけない点が重要だなと感じました。

- 植物内のセシウムの動きを追うことで放射性物質の低減を図るというのは初めて知った、興味深いと思った。だが、もし今後の事案で他の放射性物質が放出されてしまった際は、カリウムと関連付ける今回の研究は生かせずまた別の研究が必要となるのだろうか。

- 植物に対する放射線物質の汚染について一通り知れたことは、自分の放射線に対する科学に基づかない誤解を解いてくれた。例えば一年以上生え続ける植物(果物など)は直接汚染の影響が翌年まで続くとは言い難いことを学ぶ前は、土壌汚染を無視したとしてもなんとなくその木からなる不安な気持ちを抱いてしまっていた。一方でそれまで科学的に考えれば安全と推測できたものが実は植物内部に放射線物質が拡散していたことがわかるなど、原発事故自体は大変な不幸であるがそれを繰り返さないための知識の蓄積がされていることに感動した。

- (1)汚染には直接汚染と間接汚染があるということ。

(2)果樹に対する汚染が少ないと考えた際アメリカでの先行研究の提示があったが、果樹が直接汚染されることに関するチェルノブイリ等をふまえた先行研究はなかったのかと気になった。

- 正直内容はよくわからなかったが、植物が必須のミネラルと似た科学的性質の放射性物質を吸着してしまうことはわかった。

- 専門的な内容で理解が難しく、専攻分野に関わらず生命科学の知識が重要であると痛感した。

- (1)最初は果樹は土壌から汚染されていると思われていたが、実際は樹皮などから汚染されていたこと。予想とは違うことがあるので何事に対してもしっかり調査する必要があると思った。

- セシウムの吸収をカリウムで抑えることができるというのは少し意外に感じたが、両者がともにアルカリ金属であり性質が似ているという点を考慮すると生命にとってはそこまで不思議なことでもないのかと感じた。しかししっかりとした理解や性質を活かすには生命科学の分野の知識が必須であり、放射線物質を扱うからといって化学や物理の知識だけ持っていても実際の除染作業においては厳しい点があるのだと実感した。

- セシウムの吸収をカリウムで抑えることができるというのは少し意外に感じたが、両者がともにアルカリ金属であり性質が似ているという点を考慮すると生命にとってはそこまで不思議なことでもないのかと感じた。しかししっかりとした理解や性質を活かすには生命科学の分野の知識が必須であり、放射線物質を扱うからといって化学や物理の知識だけ持っていても実際の除染作業においては厳しい点があるのだと実感した。

- 私は生物に関する知識はからっきしだったのでこの講義の内容は難しい箇所がいくつかありました。このオムニバス形式の講義において、放射能に関する知識がかなり様々な分野にまたがっていて、全体を把握することの難しさを実感しました。

- 文系にはかなり追いつくのが難しい内容だったが、なるべくわかりやすく噛み砕いてくださっているように感じました。文系だからといって理系の知識をまったく吸収しないというのは論外なので、自分なりに咀嚼したいと思います。

- (1)水産物、果樹、麦など品目によって汚染の程度やメカニズムが違うということ。

(2)予想・仮説と全然違うことが現実で起きたときに、それがなぜ起きているのかということを実験などを用いて突き止めていくお話がすごく面白かったです。

- 農学、生物学:放射性セシウムの測定方法。植物はの放射性セシウムの影響など、耳馴染みのないことが多かったが、こういった自然科学の最先端の研究の話でも、理解できる分は吸収していくことが大事だと感じる。

- 田野井先生の研究のように、汚染はどこからくるのか・どうやって抜けていくのかを少しずつ明らかにすることが未来の多くの不安を取り除くことにつながるんだろうなと思いました。普段全く触れない超理系なお話なのに興味深く伺うことができました。

6月20日の講義(川端)で

(1)重要だと思ったことを 1 つ挙げてください。

(2)質問や意見があれば書いてください

- (1) 浜通りにある施設が人を集めて、浜通りに来てもらうきっかけになるのは興味深いと考えた。また廃炉に用いるロボット技術はとても重要で、研究と廃炉の進行が連携していると学べた。

(2)立入禁止区域だったところの実際の景色はあまり見たことがないので、とても実感が湧いた。10年ほど人が使っていない建物の様子は、福島ならではの景色で、考えさせられた。

- (1)廃炉は復興のために必要不可欠である。

(2)理系、特に工学系からの視線で原発の事故を詳細に考察していて、聞いた事ない話ばかりで勉強になった。また映像や写真を多用して説明していたので難しい内容でも分かりやすかった。

- 廃炉をはじめとした復興はある種失ったところから健全な地域を取り戻すための、マイナスをゼロに戻す作業で、向上させる他の産業とは違う重さのある取り組みだと感じた。だが、その際に培われたものは他の災害にどれくらい生かせるのかというのが気になる。ロボット遠隔操作の技術は、特に今後に生きることが多い技術なのだろう。

- 廃炉ロボットについて、その性能だけでなく実際に操作する人間が使いやすいインターフェースにすることが、訓練や作業を通したシステム全体として効率化するためには必要だと感じた。国などの機関が新たなインターフェースの共通規格を制定するほかには、例えば自衛隊?の軍事ロボットなど、既存の類似のロボットなどのインターフェースに似たものに統一すれば、その業種の熟練のロボット操縦者を用いることも可能だと感じた。

- ロボットは人が立ち入れないところを調査できるという文言を聞いただけで人より優れた効率で行えそれで解決だと思っていたが、あくまで人が入るための環境づくりのためであると聞き、ロボットが万能だと思っていたため現実の廃炉作業の難しさを感じた。

- (1)先生方が前代未聞の事故に苦戦しながらも試行錯誤しながら対応しようと努めながら考えていらっしゃった「復興」というものに対する考え方。

- (1)ロボットは万能ではなく、それを活用するための環境構造化や操作訓練、UIの改良が重要であるということ。

- 原子力発電所の廃炉には複雑なプロセスと50年単位の時間が必要であるため、技術的な問題がある上に、高度な政治判断が求められる課題だと理解できた。

- 廃炉に向けた取り組みとして、事故当時から技術が進歩したことによって作業が進んでいると思っていましたが、実際にはその技術だけで解決できる課題は少なく、結局は(ロボットに限らず)技術をいかにして人間が使うかが重要なんだということを学びました。

- 廃炉作業において、遠隔ロボットが重要な役割を果たしていることは理解していた。しかし、最終的な目標がコミュニケーション能力に長けている人間の立ち入りを可能にすることだとは新鮮だった。デブリの取り出しのロードマップ通りにはなかなかいっていないことも、未知の物体であることや、ドローンの使用不可といったような厳しい制約がある中では仕方ない面もあるように思えるが、加速していかないといつまでも残存してしまうと感じる。

- 廃炉についてその課題と重要性を実感することができた。一番難しいと感じたのは、廃炉に向けて800tを超えるデブリを取り出す技術はどんどんと研究実証され前に進んでいるが、放射線廃棄物をどこに保管するのかという問題だ。この政治判断をどのタイミングでどう行なっていくのかはいつか決断しなければいけない大切な問題であると感じた。

- ロボットが活用されていることはよく聞いていたが、単純にすごくかっこいいことだと思った。一方で、ロボットを操作するのはやはり人間であり、その人間の教育に力を入れているというのが興味深かった。

- イノベーションコースト構想については高校の時に少し勉強したが、当時はエネルギー部門を重点的に勉強していたので、今回廃炉部門についてもしれて有意義だった。ロボットの進歩は著しいが、やはり人間がそれに追いつくために学ぶことまで重要だなと感じた。また、地元高校生が廃炉体験を行っていたというのが興味深く、地元だけでなく高専や大学などに同様のプランを紹介してほしいと感じた。

- ロボット工学:廃炉に関する技術的な問題。実際にやってみるまでその方法の有効性もかかる期間も見積もりが難しいのは、かなり大変だと思った。試行錯誤が大事。

- 数字って意外と大事だな、と思いました。文系の性かもしれませんが数字を本質とみなしていないところがあって無意識に「なにもいちいち覚えてなくてもいいだろう」みたいないい加減な見方をしていたところがあったのですが、安全かどうかを自分で判断するときも人に説明するときも、結局数字が一番頼りになる指標の一つだと思い直しました。

6月27日の講義(窪田)で

(1)重要だと思ったことを 1 つ挙げてください。

(2)質問や意見があれば書いてください

参考資料:集落のミライズを描いてみよう!〜人×ICTではじめる農村地域づくり〜(ディスカッション時に溝口が回覧した冊子)

- (1)新しく防潮堤を建てる際や、復興のための都市計画を作る際に本当に提示された工程や内容で進めていいか問い直すべきである。

(2)浪江町中心地市街地再生計画においてどれくらい達成できたのかまた、計画の段階でどれほど予算や計画が綿密に組み立てられていたのか疑問に思った。議論の中でコスト面やリソースが限られている中でどのように復興を進めていくべきかという話をもう少し聞きたかった。

- 「町残し」という概念が強く印象に残りました。資源や文化を守ることに重点を置いた、無住民集落も視野に入れるのでしょうか。あと、1mSv/年の基準がどんな意味を持っているのか、詳しく知りたいと思いました。100mSvまでなら大丈夫!という意見も見たことがあります。

- 津波や原発事故の被害の後すぐに被災者は生活再建をおこえないにもかかわらず多くが戻ることを前提とした区画整理事業を適用せざるを得ないことや、原発からの直線距離は行政単位や集落単位という生活に即したものではないことから生じる避難の障壁、同じ行政単位内での補償金の差といった制度の穴によって生じた不都合がところどころで見られ、制度設計によって生活がどれだけ左右されるかを実感した。また、旧市街は災害のリスクを受けやすい一方で単に都市を更新すればいいと結論づけきれないところに、それぞれが望む街のあり方の違いやそもそも街の再生を望まないなどの価値観が交錯する都市計画の難しさを感じた。

- (1)原田さんのコミュニティに対する考え方を聞いて町に人が戻るようになれば復興と言えるのか、むしろそこに住んでいたあるいは住むはずだった人との関わりを持つことの方が重要なのではないかと思った。また都市計画の考え方を農村地域の復興に適用する際には慎重になったほうがいいというお話も参考になった。

- 町のこしの考え方は、福島の復興にとどまらず、人口減少が急速に進み従来の街の規模を維持することが難しくなっている地方社会に応用できそうだと思った。

- 街の規模を見通せない中でどのように復興の都市計画をしていくかというのは、再開発などと同様に、その内容は本当に現実に即した効果的な投資になり、その街の将来や居住者の幸福につながるのかというのは難しい問題でありつつも、極め重要な問いであると感じた。また、原発特有の問題として、本当に人が戻ってくるのか、避難規制が街を分断してしまうなどの復興の妨げとなる事項が複数あるが、しっかりと都市を再生しないと人も戻ってこないので、信じてまちづくりを行うしかないというのが現状なのではないかと考えた。

- 被災した町の都市計画に関わる作業を垣間見ることができて非常に興味深かった。昔の町の写真を収集し、その情報から取り戻したい風景を探っていくやり方には、新鮮さを覚えた。自分の勝手なイメージとして、復興には完全に新しい区画で街を新しく作り直すものだと考えていた節があったので、「町のこし」にそぐわないその浅はかな考えを改める契機になった。

- 都市計画に興味があるのでとても興味深く聞いた。

別の授業で「町づかい」という概念を学び、それに少し近いのが「町のこし」なのかなと思った。たとえば東京で行うような都市計画をそのまま適応するのでは上手くいかないし、だからといって慎重になりすぎるのも良くないので難しい話だと思った。住む場所が戻ってくるというのは復興のなかでも精神的に大きな部分を占めるので、都市計画は復興における重要な部分である。

- 街残しという概念が強く印象に残った。都市計画に興味があるので全体的に興味深く聞かせてもらったが、都市工学の方法が実態にマッチしないケースがあったのを知り、理系的だなと思ったと共にもっと実体に寄り添う方法はなかったのかと感じた。

- 住民がどれくらい戻ってくるか分からない街の都市計画はなかなか過去に類を見ない例だと思うので、その計画と結果がとても興味深かったです。

- 町残しへの賛否が重要だと思いました。そちらの方が現実に即した対策ができるかもしれないと思う一方、帰還した人だけの話になってしまうという反発もその通りだなと思いました。

- 社会システム、都市工学 早退した:まちおこし と まちもどし の違い。村も町も、新しく移住する人の視点と、そこに住み続ける人の視点と、その中でもさまざまなニーズと理想があり、それを折衝していくのは大変だと思った。

- 実際に地域の人がどう感じているかは、自分がそこに住んでいないと見えないものだなと感じた。共感力の必要性を再確認させられました。先生のたどってきた思考のプロセスをもっと詳しくお聞きしたかったのですが、時間がなく残念でした。それでも本当に勉強になりました。

7月4日の講義(土屋)で

(1)重要だと思ったことを 1 つ挙げてください。

(2)質問や意見があれば書いてください

- (1)ドローンの技術について、具体的にどのように進んでおり、災害対策においてどのように活用するか学べた。能登半島地震や、津波のように、人が確認することが難しい状況で、ドローンを活用していけると考えた。

(2)とても学びになりました。ありがとうございました。

- 技術の進歩には革新というものがあり、ある発見をもとに飛躍が起きるというのが、色々な産業に通じる大事なことだと思った。ドローンは最近の技術だと思っていたが、かなり前から無人航空機は使われていたことが意外であった。だがヘリコ・プターも衝撃だった。

- ドローンの話に直接関係はないが、標準規格を取らなければならないという話が印象に残った。また、これから実現していく段階のものは現行の法律などが想定していないもののためそうしたシステム作りも同じくらい重要だと感じた。

- (1)ドローンはただの器にすぎず、それをどのように活かしていくか( 例えばAIとの融合など)を考えることが重要だ。

(2)ドローンが今のような状態になるまでの歴史や活用法を知ることができた。またヘリコプターをヘリコ?プタの言うのが正しいというのには驚いた。

- 先生の話を聞いて真っ先に持った感想は「夢の機械なんて無いんだなぁ」でした。想像していたよりはるかに昔の研究から地続きで進歩しているということを学びました。

- (1)復興は本当に色々な技術を集約して行うものなんだと実感した。航空宇宙には全く興味がなかったのだが、ドローン技術はこれから先様々なことに関係してくるので絶対に大切だと思ったし、復興のためだけではないんだとも実感した

- 技術発達に伴い次第に利用が拡大しているドローンだが、最近聞く話ではウクライナ戦争での使用など暗い話題ばかりなので、災害現場での使用に明るい可能性を感じた。一方で、災害時なども利用できるような、たとえばドローンの交通ルールを制定したり、全てのドローンの位置を自動的に一元管理して衝突を防いだりするなど、航空機の管制に準じた空中の航路の管理をするべきだとおもった

- (1)被災地復興においてドローンが今後重要な役割を担うことになるであろうこと

- ドローンの現在の性能とその限界について。自分がドローンを都合よく考えすぎていたことに気がつきました。

- ドローンのような科学技術用語は定義をおさえることが重要だとわかった。

- 遠隔ロボットの時も思ったが、いろいろな活用方法(ネガティヴなものも含めて)があるものを、災害の際に使用していくのは素晴らしいことだと思う。法整備や認識論的な部分でもまだ多くの課題があると思うが、より良い活用方法が見つかり社会でもっとドローンの活用が見られるといいと思った。

- 災害時に本体の動かしやすさなどから、初動でもドローンは充分に活躍できるはずなのに、ヘリのために規制が出されていたということを知り、勿体無いように感じた。救助ヘリの着陸を妨げるというのは理解できるのだが、共存できないものだろうか。サーマルカメラ搭載のドローンを飛ばせれば行方不明者の捜索にも役立つだろうし被害状況の早期把握もできると思うので、ドローンは全面禁止にするのではなく、既存のものと共存する方法を検討してほしい。

- ドローン:かなりドローンの技術的な話題が多く、個人的にはあまり興味を持てなかった。もっと復興と絡めてほしかった。

- ドローンの技術的な話は十分に理解できたか自信がないですが、復興のために「あれもつかえる」「これも活かせるんじゃないか」と今あるシステム・技術をしっかり結びつけていく必要性を感じました。

7月11日の講義(総合討論:ワールドカフェ)討論用ボード

討論の進め方 討論のまとめ

講義終了後に、7月11日の講義の感想として下記に回答してください。

(1)「ワールドカフェ」で、特に関心を持った他の受講生の意見とその理由

(2)本講義全体を通じて最も印象に残ったこととその理由

(3)本講義全体で改善すべき点

(4)その他

- (1)自分たちができることとして、日頃から情報を収集することと、分かった気にならないと言うことは当たり前だが大切だと感じた。

(2)万福先生がおっしゃっていた、実際に地元の権力者の人と話をして仲良くなるにつれ、信じてもらえるようになったということが、正しい手順で正しいことをすれば問題は解決するわけではないと感じたから。

(3)講義の内容などバランスがとられていて大変良い。

(4)半年間の間でしたがありがとうございました。福島や原発に対する知識、また「復興」とは何かということについて考える良い機会となりました。これからもこの話題に対して知識をアップデートして、考えていこうと思います。

- 1 外部と内部をどう切り分けるか 復興の目的と意義、ゴール設定は正しいのか

2 無批判に、元の土地に戻るのが正しいとは限らない?

アンケート、書けてない日が多くすみません、出席はしてます

- 1「別に被災地に人が戻らなくてもいいんじゃないか」復興は往々にして主眼がどれだけ人が戻るのかということに帰着しがちだが、地域の実態に即した現実的な観点や、そもそも復興の哲学的な議論を深めなければならないと感じた。

2最も印象に残ったことは二点あり、一つ目は事実を事実として受け止めることができない人がたくさんいるということである。実際に大学で自然科学を学ぶ人であっても漠然とした福島への不安感を感じている人がいて、政策決定の難しさを感じた。

3リアクションペーパーの提出をしたかどうか忘れがちなため、回答を返信する設定でフォームを開設していただきたいです。

- (1)原発被害を受けた福島を復興することこそ、地方創生の成功例を示すことになるという意見があり、それが最も印象に残った。地方を生かし日本を生かす重要な考え方だと思った。(2)復興はマイナスからゼロに戻す、それだけではないという点が最も印象に残り、金言だと思った。復興という困難な取り組みをよりよく実行する、今後に活きる重要な考え方だ。(3)先生方が講義資料を詳しく書いてくれていたが、それを講義中、プロジェクターでしか見られないのが残念だった。紙でいいので近くで見たり講義中に見直したりしたい。

- (1)最後同じグループになった人の意見だが、福島のことを考えるというのは、地方創生と繋がっており、日本は地方を盛り上げることをしていく必要があるというのは、本当にそうだと思った。

寄付をすることに対して、それ自体は良いことだと思う。でも、資金面を考える中で、国によって適切に資金が使われているかを分析することももっと重要だと考えた。

(2)本講義全体を通して、まず福島に対する理解が大変深まった。私自身広島生まれとあって、正しい放射線に関する情報も得ることはなく、福島に対して、マイナスなイメージを抱いたまま、10年ほど時が止まったかのように、悪い印象を抱き続けていたと感じる。しかし、リスクコミュニケーションについてなどお話を伺う中で、メディアや報道機関により風評被害が広がる危険性や、他地域の人が理解を深める重要性を感じた。広島のように遠くの県でも、学校教育の中で日本にある場所として、福島に関する正しい情報を学べる機会があればよかったのに、と感じた。また、安心と安全の話はとても印象に残っている。住民に理解されることの難しさ、安全だとしても、安心できない現状は本当に難しいと思った。住民と行政の間の対立により、行政が疲弊してしまった現状など、今後どのように改善していけば良いのか考えさせられた。やはり、住民の意思を尊重することはとても重要で、住民に寄り添った復興を行なっていくことは大変肝要だと考える。

また、プラスの状態に戻すために、以前立入禁止区域だった場所において、移住したいと思える魅力づくりや、仕事や商業、農業の再興を取り組んでいくことが、真の復興に繋がっていく。

福島への偏見を持たず、福島が再び大切な故郷として想いを寄せられる場所にしていくことも復興である気がする。現場訪問を通して、それについても考えたい。

除染のための、表土剥ぎ取りの話も、知らなかったことで、とても学びになった。

テクノロジーの活用なども含め、多様な視点から福島の現状について学びを深めることができ、本当に良い経験となった。

(3)もっとより多様な福島に関する研究をしている方のお話を伺いたい。女性の講師が少ないので、多様な方から講義を受けたい。女性や、子どもだった人の視点からの話も伺いたい。実際に、移住を余儀なくされた人の話も伺ってみたい。

(4)本当にありがとうございました。福島復興知学でSNSアカウントを作成して、情報発信をするのはどうでしょうか?

- (1)復興をしたところでそもそも地方で少子高齢化が特に深刻な今、人口の減少は震災にかかわらず必然的なのではないかという意見。ある地域に特有の問題だと視野を狭めてしまうのではなく、そこに潜む普遍的な問題にも目を向けることで見えてくる解決策などがあるように感じたため。

(2)安全は示すことができても、そこから安心をいかに作っていくかというお話が一番難しい課題だなと感じたため、最も印象に残った。

(3)講義資料が手元で見られるようにしていただけると、質疑応答の際にスライドを見直して自分が疑問に思ったところを想起しやすくなると思いました。

- (1)既存の産業を復活させるだけではいずれにせよ過疎化は免れないので観光などで町おこしをすべきだという意見に対し、「それは住民にとって嬉しいことなの?」と言われたことに衝撃を受けました。朽ちてもいいから原状復帰に留めてほしい、というのは住民の心理として自然なものだと感じたし、自分はまだまだ住民の気持ちにより添えていないなと痛感しました。

(2)万福先生の講義が最も印象に残りました。住民と国で働く人の衝突という現象が、震災復興というトピックの複雑さを最も象徴する話だと感じました。

(3)先生の中にはあまりトピックと関係ない話をしている方もいて疑問に感じました。(特に池上先生の話は終盤でサラッとしか触れていなかったように思えました。)

(4)周りの生徒がみんな意欲的で、とても身が引き締まる講義でした。半年間ありがとうございました!

- (1)復興とは何か、を考えるときに「誰のための復興か」を考えるべきだという意見。また、「復興の当事者」という言葉に含まれる範囲について、さまざまな捉え方があるという意見。どれも復興とは何か、を考えるために必要な視点だと思ったから。

(2)(1)でも挙げたが、自分の中で「復興とは何か」という疑問はまだ渦巻いたまま。フィールドワークを通じて自分なりに思案してみたい。

(3)講義資料を全てアップロードしてくださると嬉しいです。内容をなんとなく見返したい、思い返したい時にあると便利。

(4)多種多様な面から捉える復興はとても興味深いものでした。私は文系の生徒ですが、文理の枠に縛られず、さまざまな知見を得たいと思うようになりました。1学期ありがとうございました。フィールドワークも楽しみにしています。

- (1)復興とは何かについて議論できたことが重要だと思った。被災地の復興が叫ばれるがその「復興」が何を意味するのかを考えないと何をどこまで行えばいいかわからなくなりがちだと思ったから。

(2)授業全体を通して様々な分野から様々な先生が講義をしてくださったが、どの先生もどうすれば被災地の状況を改善できるか、何が最善かということに関してしっかり自分なりの考えを持っていたこと。震災から13年が経過し、あまり世間からの関心はもはやないと思っていたので、考えてくれている人がいることが単純に嬉しいような気がしたから。

(3)

(4)

- 1.マイナスをなくす、あるいはプラスにするという意見が多い中で、現状を認め震災の文脈を残すことも必要なのではないかという意見があったことが印象に残った。全てを悲しい記憶として忘れるのではなく、教訓として残すのはもちろん、その土地の歴史として記憶に刻むことも必要なのではないかと感じた。

2.1番感じたのは、科学者や学術的プロセスと現地の状態、住民の感情とがうまく噛み合うのは本当に難しいということでした。被災地復興という問題に取り組んでいるからといって、住民や現状を完全に理解できるかというとそうではなく、論理的には正しくても感情が原因で受け入れられないことがたくさんあるということを学びました。真摯に取り組む人ですら理解できないのだから、傍観者には理解などできるはずがなく、ともすると風評被害の払拭というのは本当に難しい作業なのだろうと感じました。

3.手元にスライドを毎回共有していただけると質疑応対の際によりやりやすくなると思います。

- 発熱のため総合討論には出席できませんでしたが、毎回さまざまな専門分野の先生方のお話を伺うことができ、非常に勉強になりました。ありがとうございました。

- (1)復興するためには元の状態に戻すこともさることながら人口が減少している中でどう振興していくかが大切であるという視点は重要であると感じた。復興の世間的イメージでは元に戻すことが先行しがちであるが、それを糧にどこまでその土地を盛り上げることができるかというのは授業を通して多くの先生方がおっしゃられていたことに通じる部分もあると感じた。

(2)全体を通して、住民、国民の理解を得ながら物事を進めていくことの難しさが一番印象に残りました。特に万福先生の話が一番印象に残っています。社会の上で正しいことを進めていくやり方を知ることにつながったと感じます。

(3)リアペを提出したかどうか不安になってしまったり、出し忘れたりしてしまうので、もっとわかりやすく確認できた方がありがたい

(4)半年間ありがとうございました。これまで知らなかったことや学問の世界を飛び越え実際の社会の難しさやをしる貴重な機会になりました!

- 今まで書けてなかった分のアンケートを書きました、すみません。

- 1. 福島にルーツがある受講生の、外の人の認識と自分が感じている現実との差異にもやもやすることが多かったという話をきいて、「わかったきにならない」ということの重要性を痛感した。どれだけ頑張って取り組んでも的外れであれば意味がない、ということは普段からよく感じていたので。

2. 「共感力」というキーワードで表されるような、説明する側とされる側のコミュニケーションへのTIPS。災害に関わらずたくさんの場面で、意識するとしないとで大きく違ってくることだと思うので。

3.特にありません。ありがとうございました。

復興知ツアー(夏)(8月25-27日)の資料

- 福島復興知学・フィールド学習のしおり(参加者名簿なし)

- フィールド学習のスケジュール(リンク付き)

- 見学直後の感想

復興知ツアー(冬)(11月30-12月1日)の資料/Recovery Knowledge Tour (Winter) (November 30-December 1)

- 福島復興知学・フィールド学習のしおり/Fukushima Reconstruction Knowledge Study and Field Study Booklet

- 農業体験(ブドウ畑の管理作業/Vineyard management work,里山再生/Satoyama regeneration)

- 見学直後の感想/Impressions immediately after the visit

- ツール(写真共有ツール/photoshare,福島復GO/Fukushima_FuGGO game!)

復興知westツアー(冬)(2025年1月18-19日)の資料

- 見学直後の感想

ホームページへ戻る(

みぞらぼ, 農学国際専攻, 農学生命科学研究科, 東京大学)

mizo[at]g.ecc.u-tokyo.ac.jp

Update by mizo (2025.1.20)